1959년 변시연(邊時淵) 통문(通文)

文苑發刊再通文

右敬通者。竊以文以載道。道以文顯。文之盛衰。而道之隆汚係焉。水大則物之來者。大小

畢浮。文盛則道之微者。條理可尋。求道於委靡之文。如泛航于湍瀾。論道而不尋源。爲文

而不成章。記事而沒其實。均之爲無文。必曰氣盛之文乎。氣盛之文。亦非一端。有道學之

文。文章之文。紀事之文。文雖不同。氣盛則一。成廟朝。編東文選。尙矣。然歲且久。編帙益

寡。伊後諸賢文集。卷帙浩汗。盡難購覽。鄙等就其中。擇敦本源。關盛衰。厚風俗者。欲爲後

人楷式。設爲文苑者三歲。委靡幷至。而氣盛者罕。是役之遷延。職是之由。玆敢更通。使各家

攷此印出者數篇。且據委靡之擯斥者多。而嚴守乎劃一之規矣。然則期見是文之成。與

吾道之隆。將有黙會者。惟迅速響應。俾成完璧。切仰切仰。

己亥 十月日。

全南 長城郡 長城邑 梅花洞(郡廳側) 文苑刊所 白。

凡例(筆巖書院。儒會議定)

一. 全國羅麗以降。至于高宗朝。不拘淵源名流。文集及附錄中。以左列各體。擇其精要者。爲一編。名

曰文苑。印行百五十部。

敎文。致祭文。立案文。完文。疏箚。箋。書。雜著。論。說。表。策。頌。銘。。義。箴。

贊。賦。辭。昏書。告祝。祭文。檄文。通文。薦狀。啓文。上梁文。序。記。跋。

神道碑。碑。墓碣。墓表。墓誌。諡狀。行狀。遺事。實記。傳。

一.。撰述人姓名。貫號爵諡。生卒年。明記入錄。受單人住所氏名。字號生貫。某公某幾代孫。亦明記事

一.。印刷費幷其他雜費。每一字七圜收入事(日後若物價大變動。則不得不隨時低昻)。

一.。近因出判之盛行。流行冊子。或有眞贋相雜。貽笑於具眼。今欲精選。必得正確證據後入錄。

一.。十八先正。則其所著一件。及文集附錄中一件。無單金入錄。

一.。東文選作家二百五十人所著文各一件。以其載東文選者。無單金入錄。

一.。本朝百三十六文衡。九十五經筵官。抄選及文章編。所載諸賢。則其所著一件。無單金入錄。

一.。十八先正存好錄二冊。光武朝所編。大東文粹一冊。麗韓九家文鈔二冊。全部。無單金入錄。

一.。必以上祖文字入單後。次及於近祖事。

一.。無論某公。長篇文字。雖甚浩煩。不敢加減一字。必以全文入錄。不許要約爲單。

一.。隆熙

庚戌後。院祠文字孝烈狀軸。私諡狀讚揚文。空名帖文字。借作文字等。雖名流所作。不許入錄。

一.。

庚戌後死亡人所撰文字。則必其作者文學德望。重於全省。可入錄。而若受祿於倭庭自。及無

名氏所撰。則不拘題目與文章高下。一不許入錄。

一.。作者爲重。則題目雖輕。猶爲可入。作者爲輕。則題目雖重。不許入錄。

一.。此役始自

丁酉正月。故以當時現在生存人所撰文字。則雖有關於前代名賢。而亦其作者名重

一世。一不許入錄。

一.。神道碑則限以實職二品以上入錄。而且其作者無顯官。則不許入錄。

一.。編次則隨入隨錄。不能辨別全編。廟號只就每卷。以年代爲順。

一.。全編印出。則以七十五帙。無償分帙于成均館。十八先正本院。國立圖書館。各道國立大學圖

書館。四掌管鄕校。東西諸國國立圖書館。以七十五帙。有償均分于各道名家。冊代了役時決

定。而若自有數門中。有正租三石五斗大斗代豫納。則隨印隨頒。不許個人購覽。

一.。修單則以白紙二切紙。一行三十二字正書。不可以草書。

一.。修單人則必具書。住所姓名。字號生貫。某公某幾代孫。爲文苑同刊錄。幷時印行事。

一.。每卷印出。則必以該卷目錄。供覽于各單家。

一.。單子與單金持參。或郵付于刊所。

邊時淵。

國中大文字。擧多入單。而且如陶山夫子后諸賢文字。亦多入

單。惟

聾岩先生文字。尙爾不至。是何故耶。須以先生狀

誌碣。及其所著文等。依凡例。速速入單。伏望。且以下諸

賢文字之凡可入此編者。一幷入單。伏望。

尊先永陽君以下。如聾巖先生。及碧梧, 虎巖, 賀淵, 串巖,

梅巖諸賢。其所著文一件。附錄中狀碣等文字。依凡例

速速入單。伏望。聾翁文字。必不可不入。而以退溪所撰行狀。

及其所著文一二件。期於入單。如何。

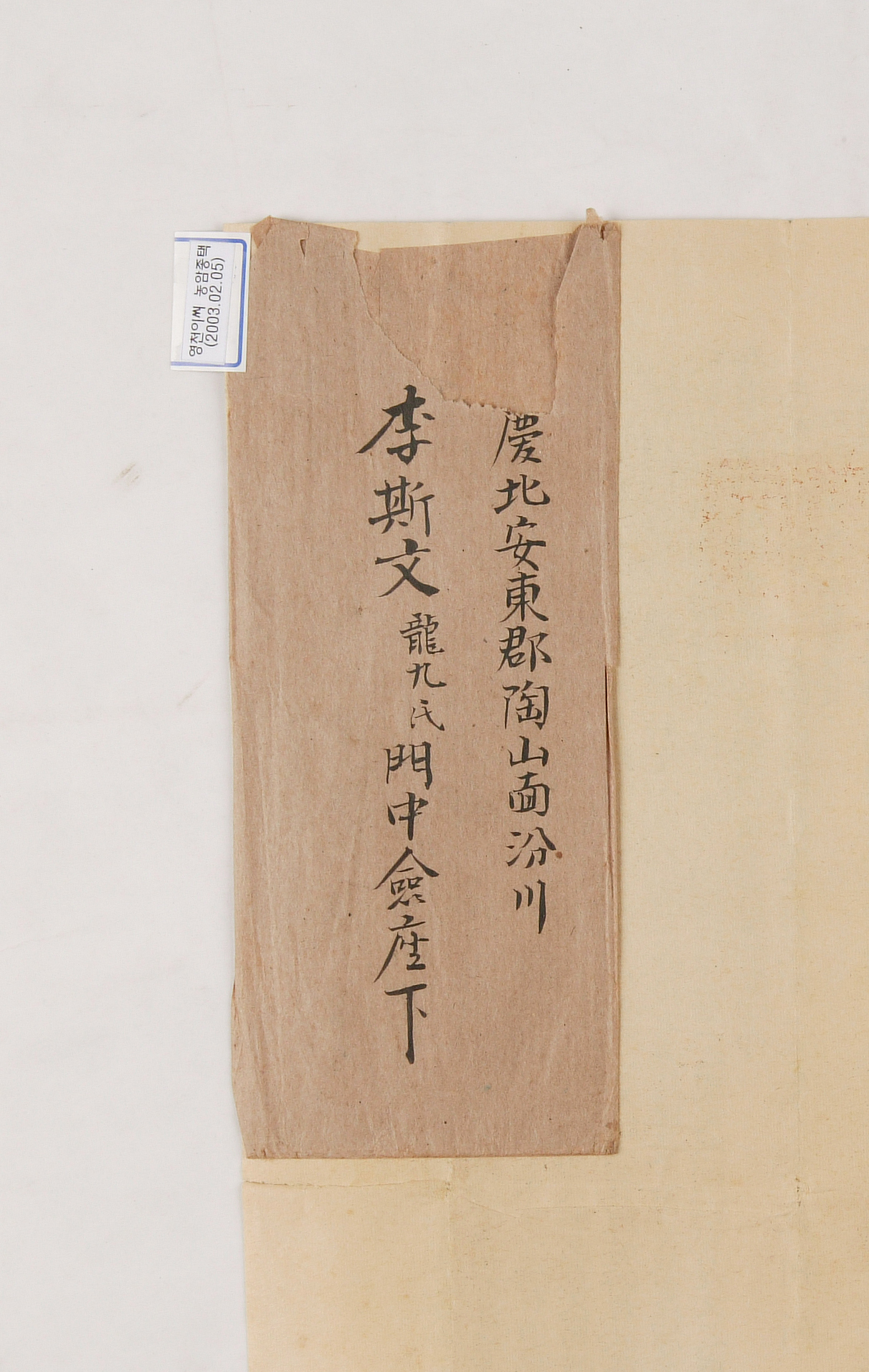

慶北安東郡陶山面汾川。

李斯文龍九氏門中僉座下。