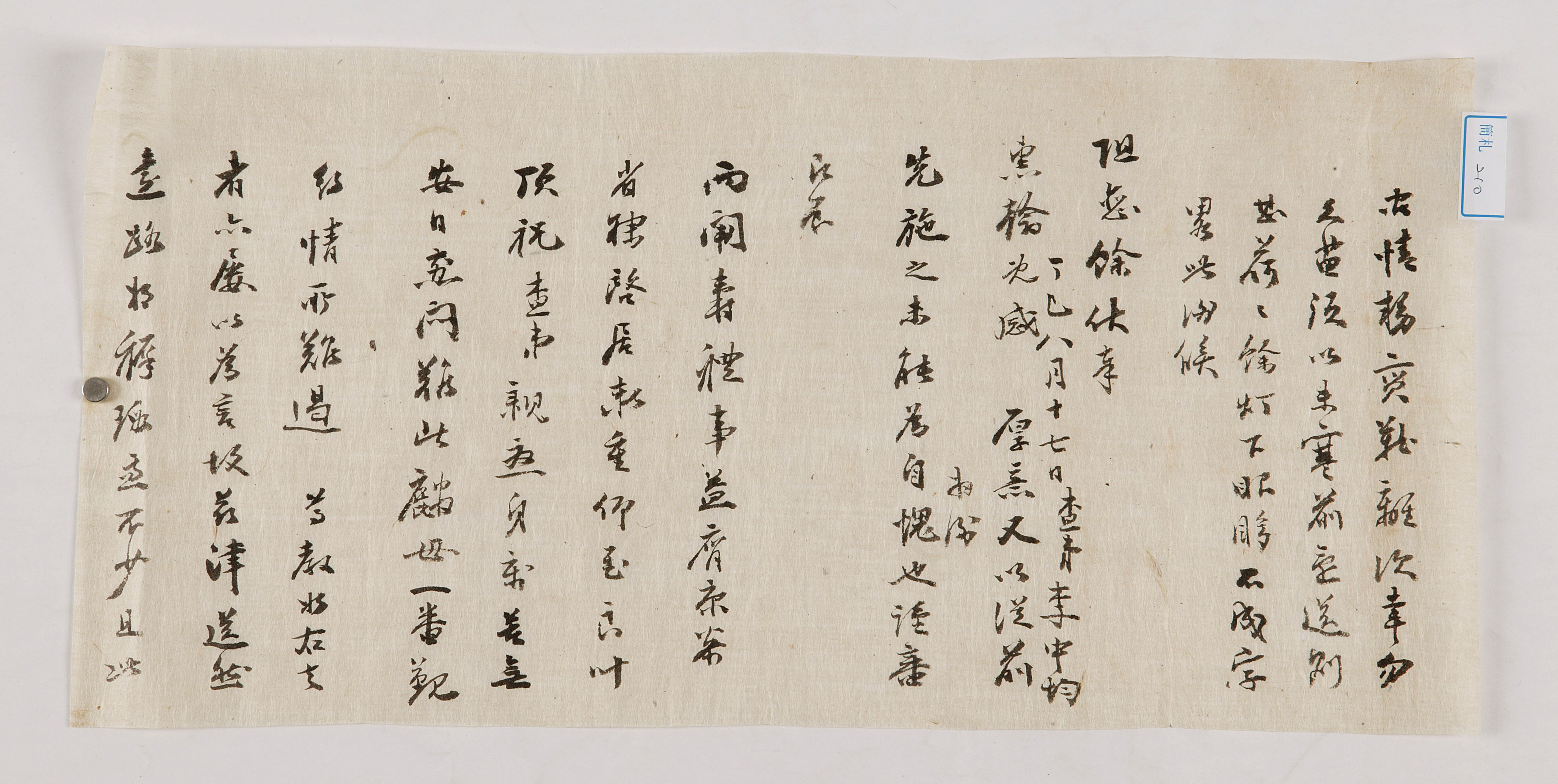

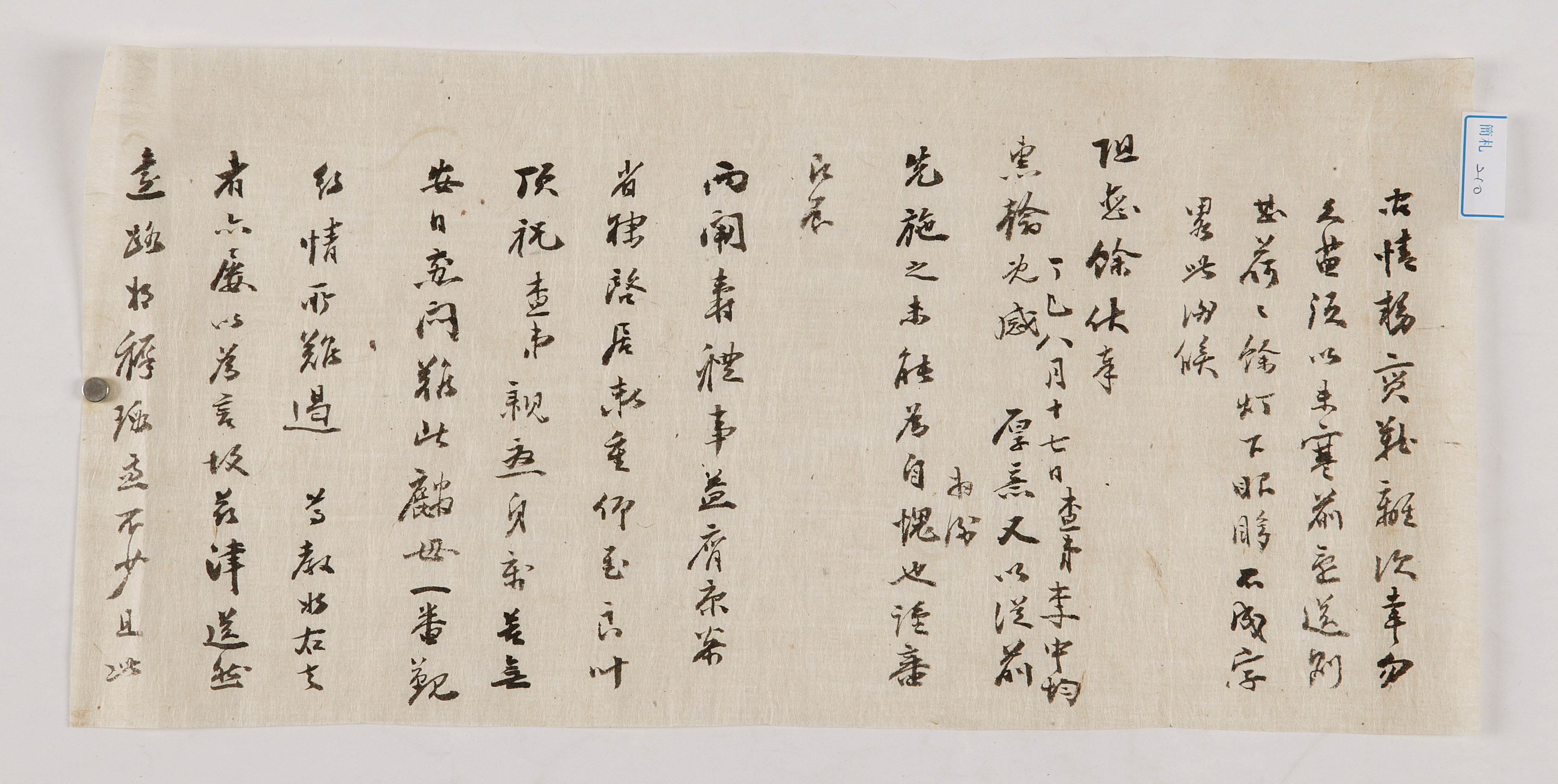

1917년 8월 17일, 李中均이 자신의 며느리를 친정에 잠시 보내면서 사돈에게 부탁의 말을 전하기 위해 작성한 편지

1917년 8월 17일에 李中均이 자신의 며느리를 친정에 잠시 보내면서 사돈에게 부탁의 말을 전하기 위해 작성한 편지이다.

이 편지는 1917년 8월 17일에 李中均이 자신의 며느리인 麟의 어미를 친정에 잠시 보내면서 사돈에게 부탁의 말을 전하기 위해 작성한 편지이다. 편지의 서두에서 이중균은 우선 상대방에게 의례적인 안부인사를 건넨다. 사돈으로부터 편지를 자신이 먼저 드리기 전에 받게 되어 기쁘기도 하지만 죄송하다고 하면서 편지를 통해 사돈 집안은 온 가족이 모두 건강하게 잘 지내시는 것을 알게 되어 다행이라고 하였다. 그러나 자신은 자신의 부모님과 자신 모두 병이 들어 걱정되고 근심되기가 형용할 수 없다고 하였다.

편지의 말미에는 이중균이 사돈에게 편지를 보내는 이유가 적혀있다. 정황상 이중균의 사돈은 이중균의 며느리, 곧 자신의 딸을 친정에 보내달라는 편지를 보냈었던 거 같다. 이에 이중균은 사돈과 며느리의 부탁, 그리고 며느리의 친정 행차의 정을 막을 수 없다는 이유로 며느리를 잠시 사돈집에 보내기로 하였다. 그러나 먼 길에 아이를 데리고 가는 근심이 적지 않고 자신의 상황도 부모님과 자신 모두 병이 들어 며느리를 떠나보내기 어려우니 친정에 오래 머물게 하지 말고 추워지기 전에 다시 보내달라고 하기 위해 사돈에게 답장을 쓴 것이다.

이중균(1861~1933)의 本貫은 眞城이고 字는 國卿, 號는 東田이다. 父는 李晩昌이며 祖父는 李彙承이다. 거주지는 安東이다. 1883년 邦慶應製試에 합격하였다. 1893년 성균관에 月課가 설치되었을 때 왕명으로 성균관에 들어갔는데, 당시 종유하던 李南圭·李炳七·吳相弼 등과 학문을 강론하였다. 갑오개혁 이후 향리로 돌아갔으며, 1910년 경술국치 이후부터는 어떠한 일에도 기뻐하는 기색을 보이는 일이 없었으므로 사람들은 "이진사가 웃으면 석불도 웃는다."는 말이 전한다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京,

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 朴大鉉,

1차 작성자 : 서은주