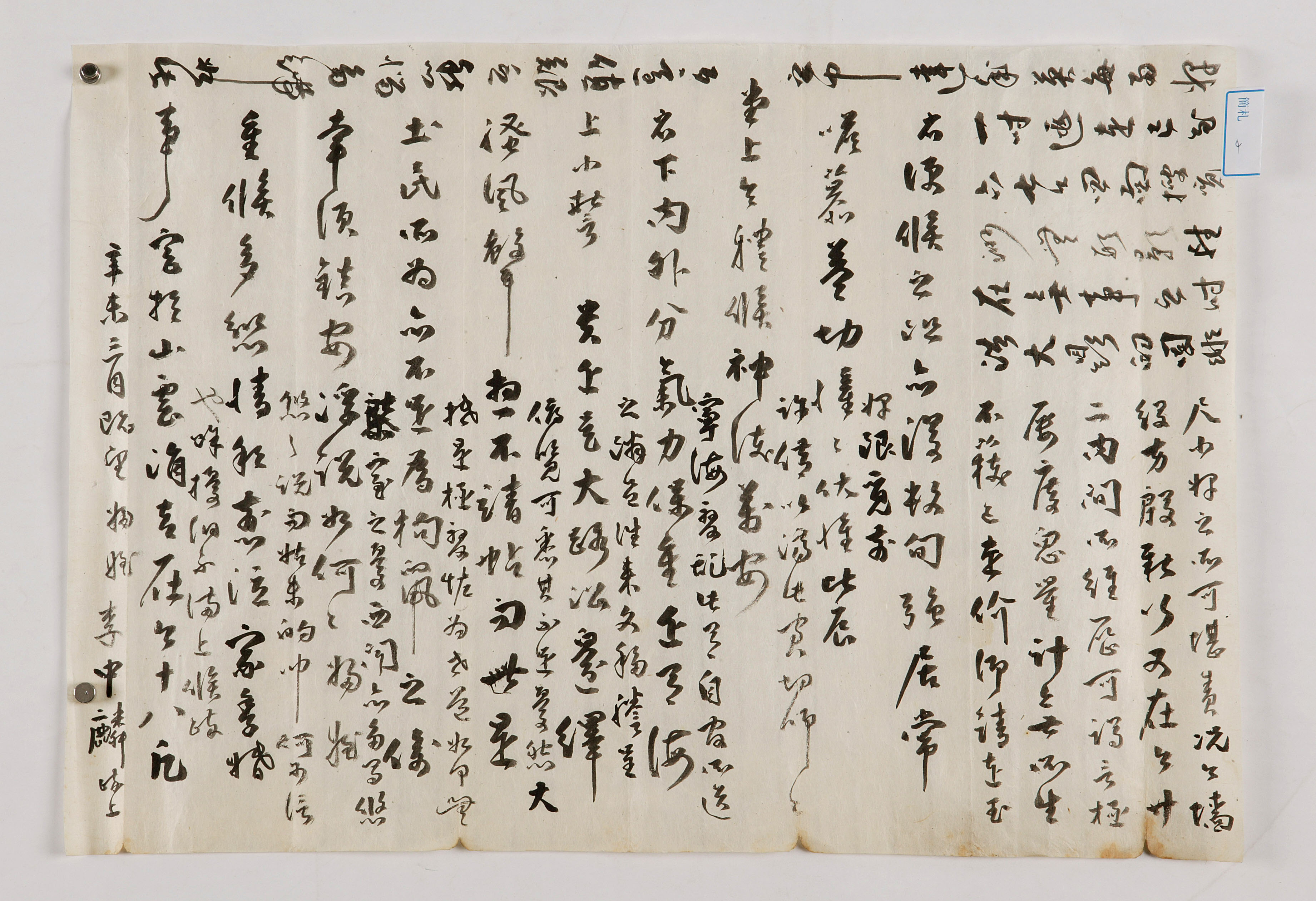

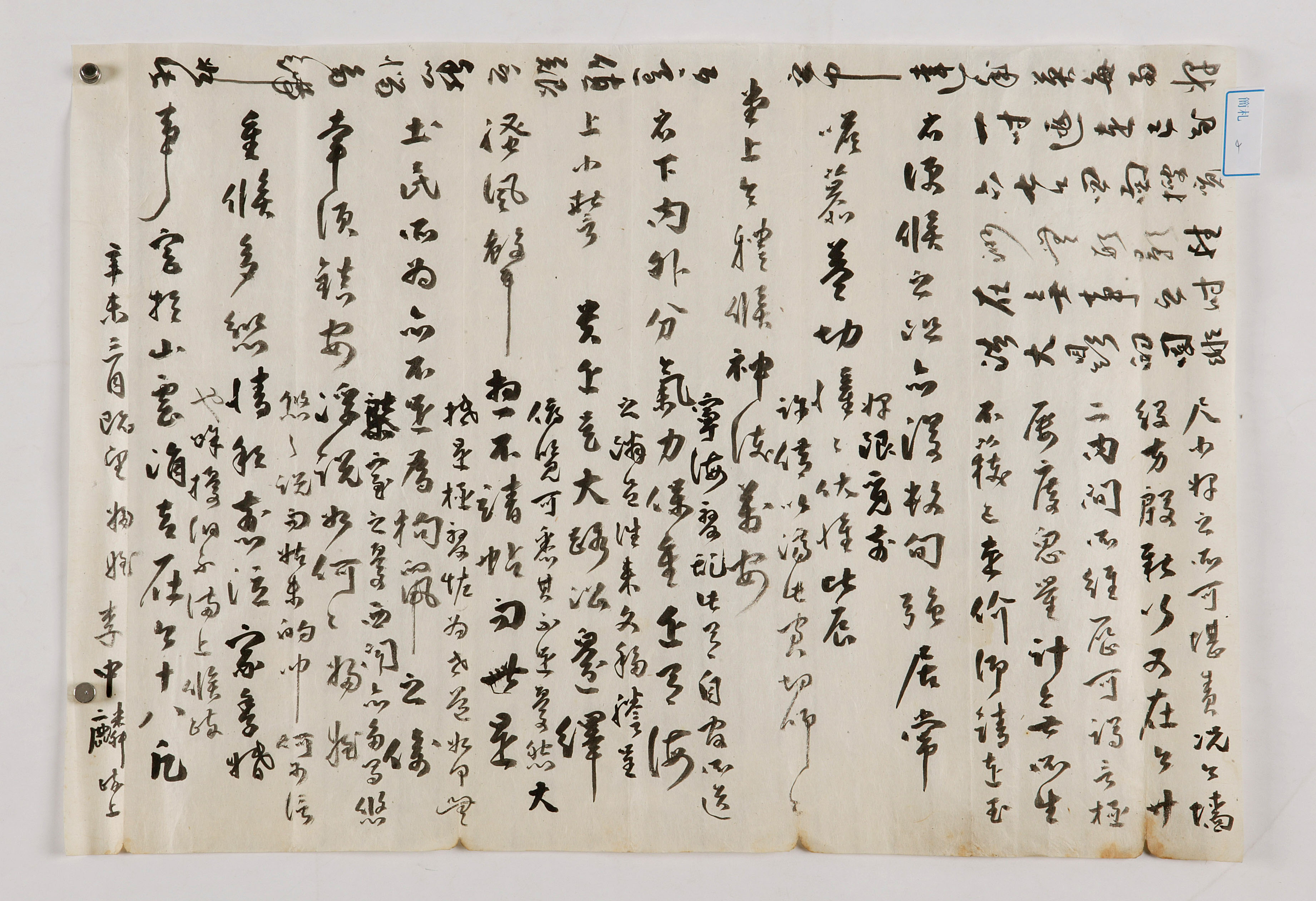

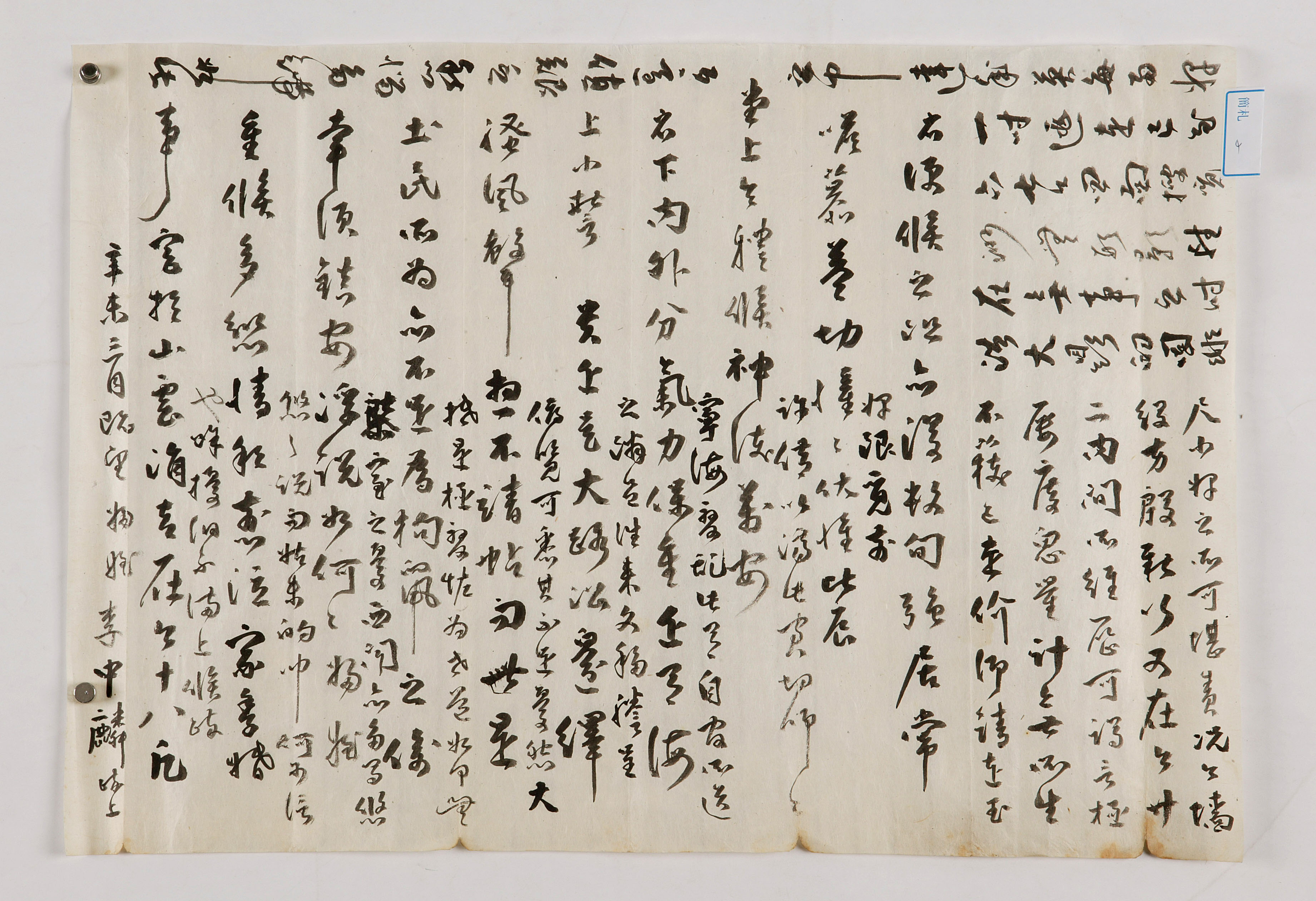

1871년 3월 16일, 雲圃 李中麟이 상대의 고을에 일어난 민란 소식에 대해서 자신의 의견을 이야기 하고 집안 대소사를 치르기 위해 여종 한 명을 보내달라고 부탁하기 위해 자신의 고모부에게 보내는 편지

1871년 3월 16일에 雲圃 李中麟이 상대의 고을에 일어난 민란 소식에 대해서 자신의 의견을 이야기 하고 집안 대소사를 치르기 위해 여종 한 명을 보내달라고 부탁하기 위해 자신의 고모부에게 보내는 편지이다.

처음 상대의 안부를 묻고는, 상대가 거주하고 있던 지역인 寧海 인근에서 일어난 민란 소식에 대해 우려하지 않아도 될 것이라며 위로하였다. 그리고 자신의 경우는 조부께서 편찮으시기에 마음 졸이고 있다고 하였다. 집안 막내아우의 혼사는 의성 山雲쪽으로 정해져서 涓吉을 이달 18일에 할 예정이나, 사정이 궁핍하고 어려워 시름겨운 심정을 전했다. 그리고 이와 같은 와중에 達年과 莫每 두 여종이 도망가서 이미 6~7일이 지났음에도 찾지 못한 상황을 알렸다. 따라서 집안의 큰일을 치러야 할 시기에 남아있는 어린 여종이 그 책무를 감당할 수 없고, 이제 담장을 짓고 보수하는 일도 한창이며, 新行도 이달 22일에 있을 예정 등의 이유를 들어 상대에게 여종 連玉 보내달라고 요청하였다. 마지막으로 다시 영해에서 일어난 변란에 대해 언급하며 이에 관하여 관청에서 인근 고을로 보내어 주고받은 문서들을 베껴 보낸다고 했다. 또한 서울 쪽 소식도 아직은 확인되지 않아 믿을만한 소식은 없음을 알렸다.

이 편지의 발급인인 이중린(1838~1917)은 자는 振伯, 호는 雲圃, 본관은 眞城이며, 부친은 石圃 李晩蓍(1814~1875), 조부는 雲山 李彙載(1795~1875)이다. 안동에 거주하였다. 1896년 1차 선성의진의 부장을 맡아 항일무장투쟁을 전개하였고, 1차 의병장이었던 李晩燾가 사임하자 2차 의병장으로 활동하였다. 雲圃遺稿가 전한다. 그는 편지에서 처음 '省'이라는 용어를 사용하였고 자신의 편지를 '疏'로 표현한 점 등은 그가 당시 喪中에 있었음을 알 수 있다. 또 자신의 상황을 이야기하면서 '重候多愆'를 말한 점은 부친과 조부가 살아계시나 모두 병치레 하고 있었음을 말해준다.

이 편지는 현재 피봉이 확인되고 있지 않다. 따라서 정확한 수취인은 알 수 없다. 본문에서 발급인 자신이 상대에 대해 '婦姪'이라고 표현한 것을 보면 수취인은 그의 고모부로 추정할 수 있다. 그러나 일반적으로 서간문에서 상대에 대한 그리운 마음을 표현할 때 쓰는 용어로 '憧憧'을 쓸 경우는 비교적 연배가 낮은 인물에게 사용한다는 용례로 봤을 때, 관계는 고모부와 조카의 관계이나 연배는 발급인이 수취인보다 높을 것이라는 정도를 유추할 수 있으나 확실하지는 않다.

이중린의 형제로는 李中鳳(1842~1905)과 李中鶴(1849~1880)이 있다. 둘째 아우 이중봉의 장자 李元鎬(1860~1919)는 백부인 이중린에게 계자로 들어갔으며, 셋째 아우인 이중학은 그의 삼종숙부인 李晩成(1814~1875)에게 계자로 들어갔다. '山雲'은 경상북도 의성군의 산운으로 추정할 수 있으며 영천이씨의 집성촌이 존재한다. 이중봉과 이중학은 모두 영천이씨 집안과 혼반관계가 있다. 이 편지의 발급일인 1871년을 기준으로 보면 이중봉의 경우는 그의 첫째 아들인 이원호의 생년이 1860년인 것으로 봐서 그의 혼사는 아닌 듯하다. 따라서 본문에서 언급된 '季家의 婚事'는 바로 출계 간 막내아우 이중학의 혼사로 추정할 수 있다.

또한 본문에서 언급된 '寧海지역의 變亂'은 1871년 李弼濟(1825∼1871)가 주도하여 동학 교조인 水雲 崔濟愚(1824~1864)의 신원 등을 주장하며 일어난 영해민란으로 볼 수 있다. 이 사건은 영해지역 동학교도들이 3월 10일에 영해부 관아를 습격하며 발생했고, 닷새만인 15일에 완전히 진압되었다. 위의 편지는 16일에 발급된 것으로 공식적으로 이미 민란이 진압된 이후의 상황이다. 따라서 영해 인근에 거주하였던 수취인에게 변란에 관하여 우려할 것 없다는 위로를 전하고 있던 것으로 보인다.

이 외에도 본문의 내용을 통해 당시 도망노비라고 하는 사회적 문제의 발생과 이를 추심하려는 노비 주인의 고민, 집안의 일을 처리하기 위하여 노비를 빌리는 등의 사회상을 사실적으로 볼 수 있다.

이 편지는 시계방향으로 돌려가며 읽는 回文 형식으로 이루어져 있다. 처음 이 편지를 4등분 하여 우측에서 두 번째 칸 즉 맨 우측에서 약 6째줄 '省'에서부터 내용이 시작되며 좌측상단과 우측상단 및 맨 우측 부분의 가로로 쓰인 4줄 정도의 문장 부분으로 이어진다. 그리고 우측하단으로 이어지고, 맨 처음 작성된 글의 행간에 작은 글씨로 이어 쓰고 있다. 마지막으로 연월일과 성명은 맨 좌측에 기재하였다. 또한 약 5번 정도의 擡頭와 隔字를 사용하여 상대와 웃어른에 대한 존경을 표시하였다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 朴大鉉, 영남대학교 박사학위논문, 2009

1차 작성자 : 김동현