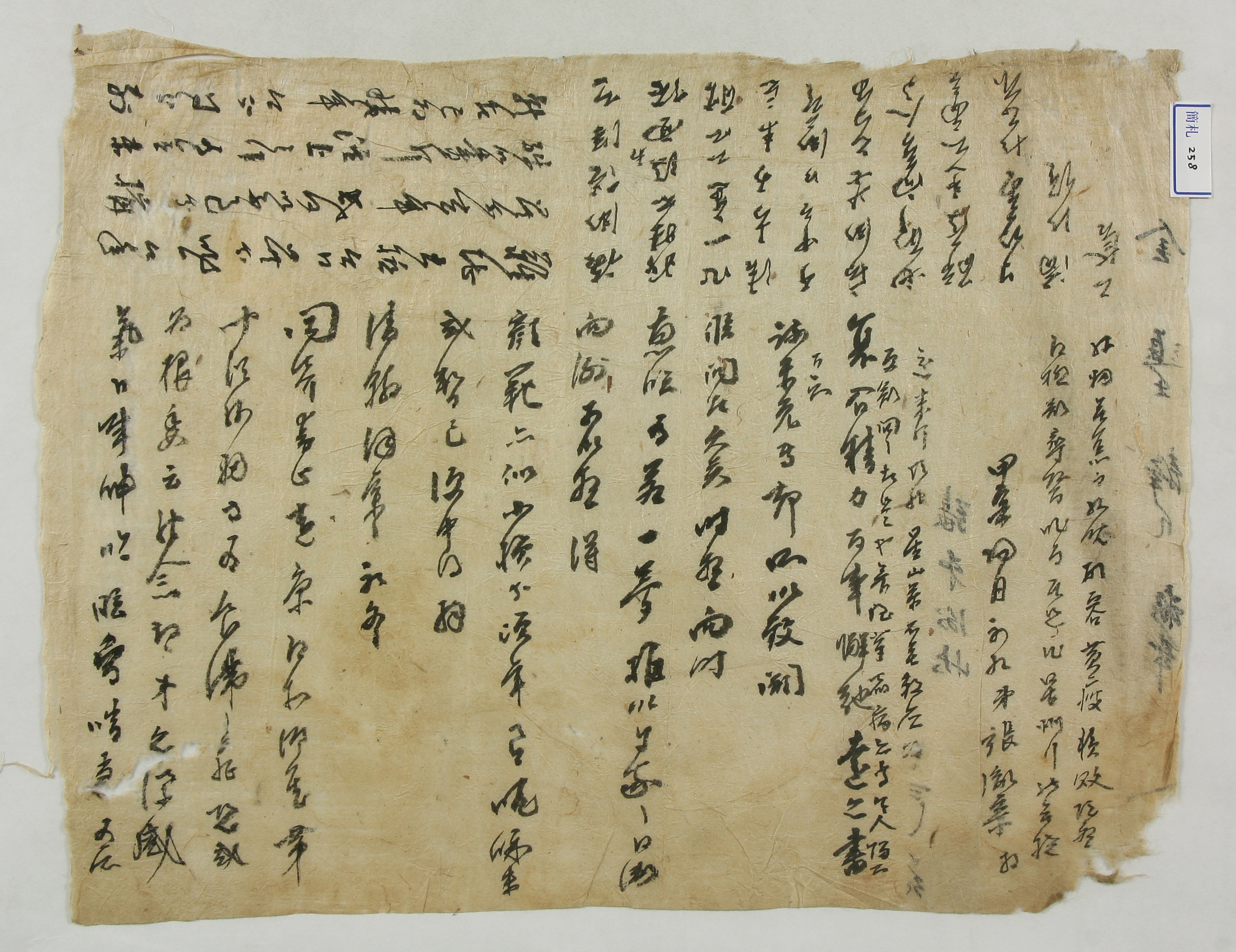

1794년 10월 9일, 老窩 張胤宗이 자신의 안부를 전하고 溪上으로 가는 행차에 대해 알리며 손자를 星州의 醫院에 보낸 사실을 전하기 위해 金進士에게 보내는 편지

1794년 10월 9일에 老窩 張胤宗이 자신의 안부를 전하고 溪上으로 가는 행차에 대해 알리며 손자를 星州의 醫院에 보낸 사실을 전하기 위해 金進士에게 보내는 편지이다.

먼저 자신이 늙고 쇠하여 상대에게 미리 편지를 보내지 못한 점에 대해 언급하며 그리워하던 마음을 전했다. 그러던 중에 인편을 통하여 상대의 편지를 받게 되었고, 그래서 상대의 안부를 확인하게 되어 위로된다고 하였다. 그러나 상대의 종손부가 식체증에 걸려 고생하고 있다는 소식을 듣고는 염려되는 마음을 표현하였다. 다음으로 자신의 경우는 감기에 걸렸고, 어지럼증과 천식증 등의 병으로 점차 죽음과 가까워지고 있다고 하였다. 계상에도 여러 해 동안 갈 생각만 하면서 결국 가지 못했다고 하며 그곳에 사는 甥妹에 대한 그리움을 표현하였다. 하지만 더욱 추워지는 날씨와 고통스러워지는 병으로 인해 앞으로도 그 곳으로 갈 수 있을지 기필할 수 없다고 하였다.

추록에서는 일단 손부가 무탈한 상황을 알렸다. 그러나 자신의 손자는 병으로 인해 수척하고 기운 빠져 있어서 매우 걱정된다고 하였다. 그래서 손자를 성주의 의원에 보냈다고 하면서 무사히 돌아올 수 있을지 걱정하였다. 또한 성주로 보낸 이유를 지난번 그곳의 약을 써 보았더니 효험이 있었기 때문이라고 하였다. 이에 덧붙여 자신의 조카들의 묵은 병도 역시 괴롭게 한다고 하였다.

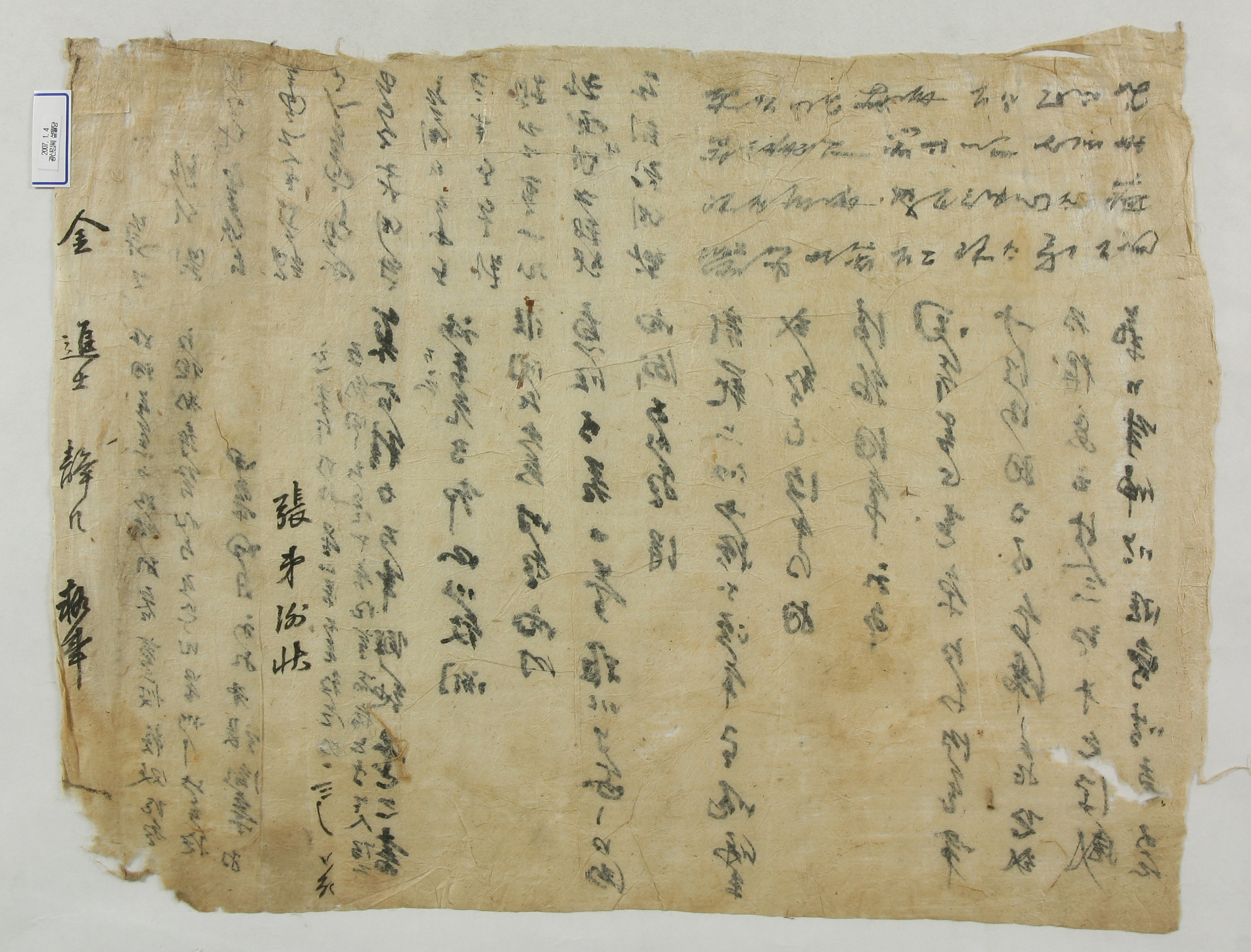

이 편지의 발급인인 장윤종은 자는 繼善, 호는 老窩, 본관은 仁同이다. 그에 대한 자세한 이력은 잘 알려져 있지 않으나 정조 때 敦寧府 都正을 역임한 흔적이 있다. 또한 이 편지의 수취인은 피봉을 통해 보면 '金進士'라는 인물이다. 이 문건이 '광산김씨 설월당' 문중의 문건임을 감안하면, 같은 집안 문건 가운데 「權思浩가 김진사 君成에게 보내는 서간」이 존재한다. '군성'은 書巢 金台翼(1724~1795)의 자이다. 光山金氏禮安派譜를 참고 해 보면, 김태익의 손녀가 仁同 張氏인 張錫耆에게 시집을 간 것으로 기록되어 있다. 장석기의 부친은 張瑋이다. 장윤종의 본관이 인동인 것과 추록에서 그가 '孫婦의 안부' 대한 이야기를 하는 것으로 봐서 '김진사'는 김태익으로 추측할 수 있다. 하지만 이는 장석기의 조부가 장윤종인지의 여부를 인동 장씨의 족보 등을 통해 확인 해 봐야 알 수 있는 사안으로 정확하지는 않다.

이 편지의 피봉은 單封의 형태이다. 피봉 좌측에 수취인의 정보로 '金進士 靜几 執事'가 기재되어 있는데, 의미는 '김진사의 고요히 기거하시는 곳의 책상 위에, 집사에게' 정도로 볼 수 있다. 그리고 발급인 자신에 대한 정보로 그 우측에 몇 칸 내려 '張弟謝狀'을 기재하였다. '張弟'는 장윤종 자신을 의미하며, '謝狀'은 답장을 의미한다. 그리고 피봉의 봉합처에는 착명을 하였고, 그 아래에는 '근봉'을 적은 듯하나 이 문서의 좌측 하단이 결락되어 확실하지는 않다.

이 편지는 회문 형식으로 이루어져 있다. 처음 우측에서 약 2/4정도 되는 부분의 비교적 굵은 글씨로 된 '衰暮精力'에서부터 내용이 시작된다. '慕'자는 '㒲'의 이체자 형태로 기록되어있다. 그리고 좌측방향으로 내용이 진행되고, 이어서 좌측 상단, 우측상단으로 내용이 이어진다. 그리고 우측언저리에 연월일과 성명을 기재한 후 맨 우측부분의 비교적 작은 글씨로 쓰인 '孫婦無恙' 부분부터 추록의 내용이 시작된다. 추록은 본문 행간 첫째 줄까지 이어진다. 그리고 약 7회 정도 擡頭나 隔字를 사용하여 상대에 대한 존경을 표현하였다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 朴大鉉, 영남대학교 박사학위논문, 2009

1차 작성자 : 김동현