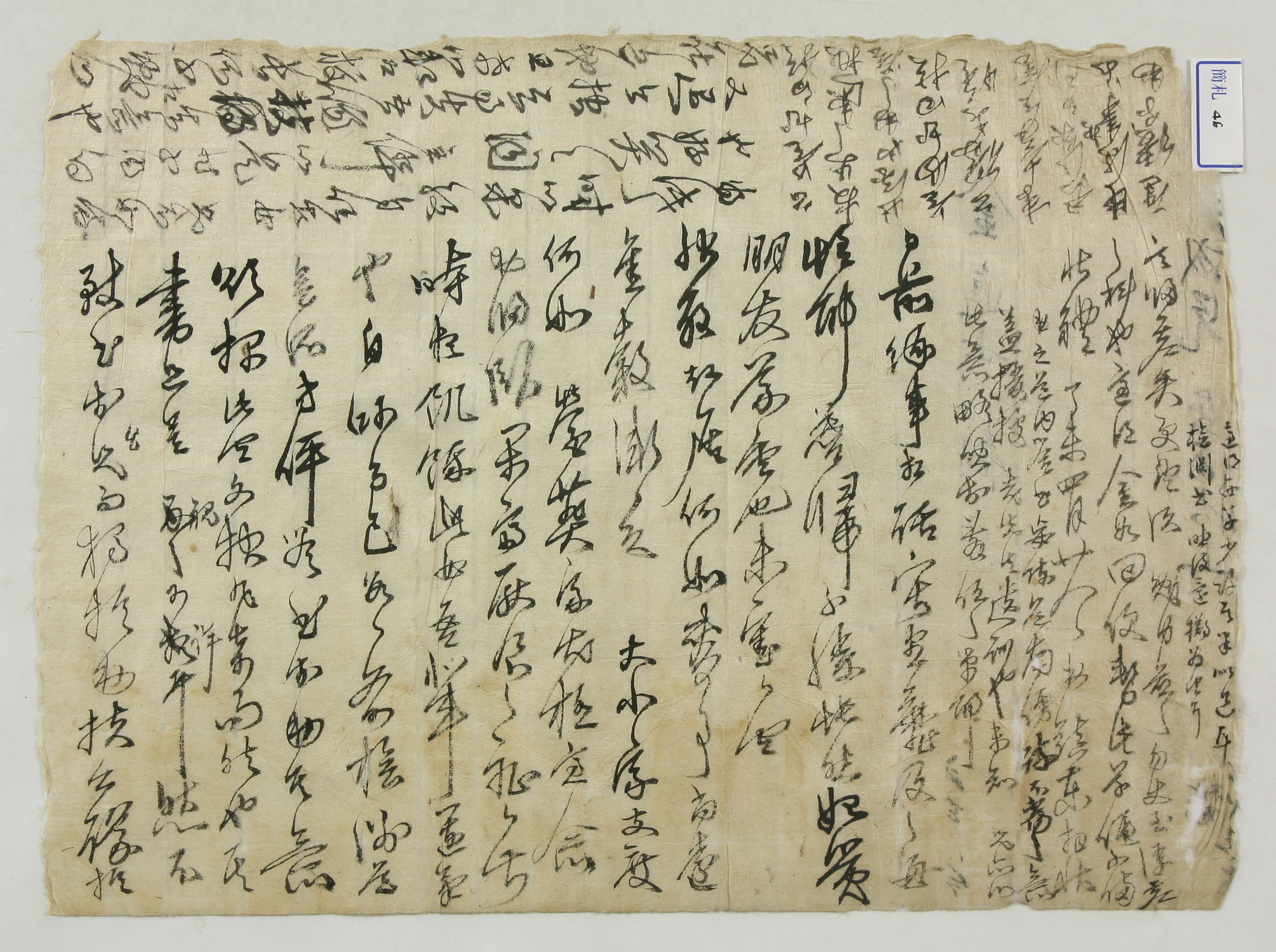

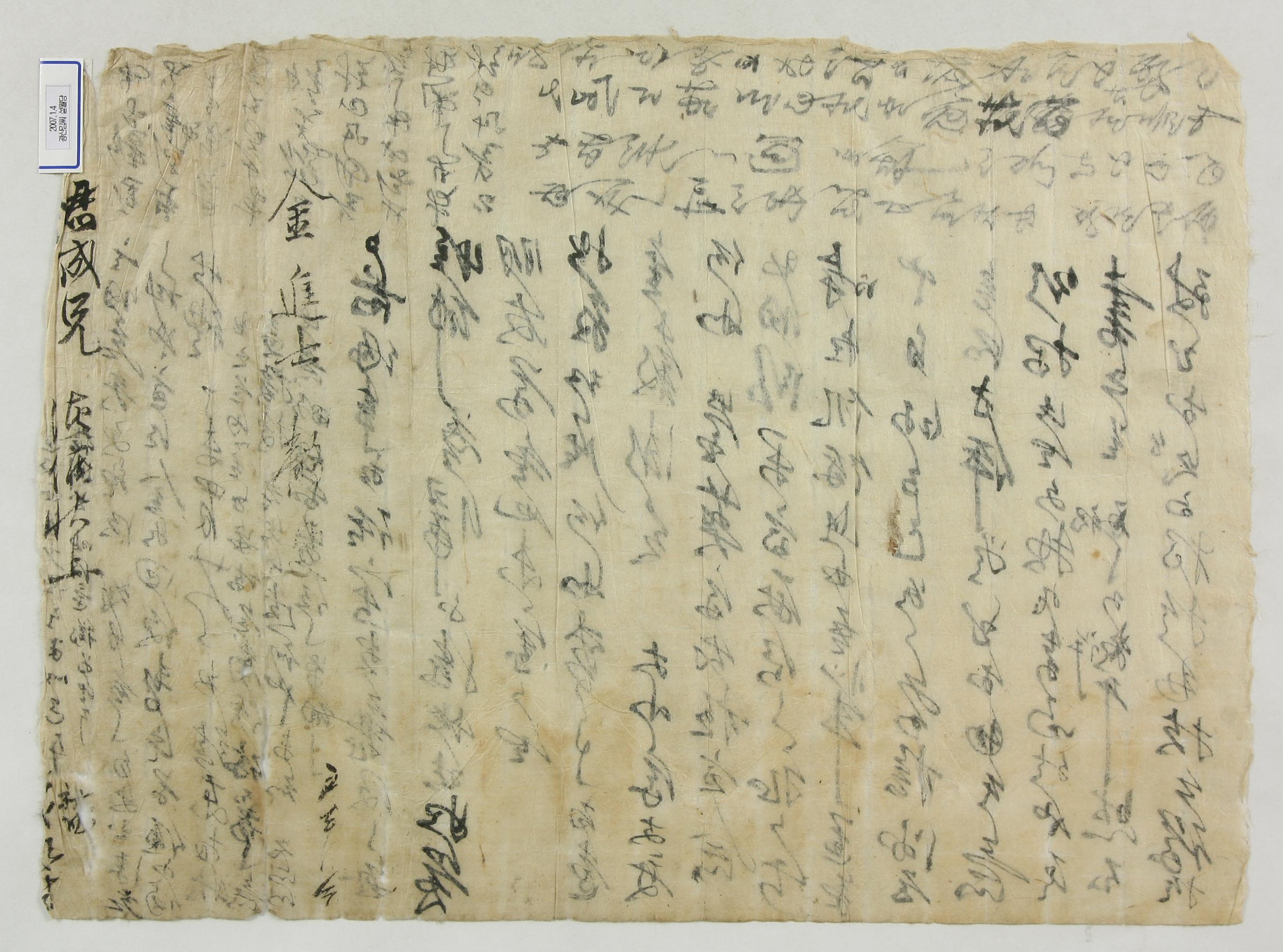

1787년 4월 28일, 金鎭東이 檜淵 편지를 전하기 위해 君成 형에게 보낸 편지

1787년 4월 28일, 金鎭東이 檜淵 편지를 전하기 위해 君成 형에게 보낸 편지이다.

일전에 일로 인연이 되어 서로 이야기한 것이 어찌 미치지 못하는 회포를 다하겠냐고 하면서 저물녘에 돌아가니 섭섭함을 감당하지 못하여 비로소 친구간의 마음을 깨달았다고 하였다. 모르겠지만 요사이 복을 입고 있는 당신의 일상생활이 어떠한지를 물었으며, 보리농사는 아직 멀었고 옛 곡식은 점점 없어져 가는데, 대소가의 생활이 어떤지 물어보았다. 자신은 돌아와 閑齋에 누워있으니 밥이 싫증나는 증세가 날마다 더욱 심하며, 시절의 기후로 굶주리게 되니, 이는 반드시 우리들의 운수라서 스스로 자책할 뿐이라고 하였다.

며칠 전에 檜淵 도회소에서 하인 편으로 저에게 답장을 전해 온 것은 그 뜻이 우리 집에 공문서를 찾으려고 하여 기별을 하기 위해서 그러한 것이라고 하면서 그 편지를 보내니, 보시면 자세히 알 수 있을 것이라고 하였다. 그 편지를 형에게 보내지 않고 유독 나에게 보낸 것은 장차 망하는 때에 公議를 도와서 과연 감히 자임한 것을 말하고 있다.

이어서 형은 가까운 곳에 있고, 希範은 교장이 되었으니, 어찌하여 서로 권면하지 않고 공의 옳고 그름으로써 官使에게 아뢰어서 속히 감영에 보고하지 않았는지에 대해 물었다. 아우가 도내에 답한 편지에, "공의를 돕는 것은 오직 李掌令, 金君成 뿐입니다."라고 하였는데, 이 뒤에 보고한 일은 만약 지체되거나 늦는다면 아우의 말이 헛것으로 돌아갈 것이라고 하면서 힘써 도모하여 마음이 들뜨고 허황한 데 이르지 말게 하라고 편지의 말미에 상대에게 바라는 심정을 썼다.

추신으로, 아우의 道內 답서에 道南의 유소가 부당하다는 뜻이라고 함부로 지껄였으니 대개 노선생의 유훈에서 근거한 것이라고 하였다. 형은 또한 이 뜻으로써 대략 사임의 단자를 살피는지도 물어보았다. 마침 얼마 되지 않는 西草를 조금 얻었는데 그 반을 보낸다고 하고, 檜淵 편지는 살펴본 뒤에 돌려주시기를 바랄 뿐이라고 하였다.

발급인 김진동(1727~1800)은 자는 定之, 호는 素巖, 본관은 義城이다. 奉化 海底에 살았다. 李守淵의 문인이다. 선인의 뜻에 따라 출사를 단념하고 학문에만 정진하며 후학을 양성하였다. 정조 때 遺逸로 천거되어 監役을 제수 받았고, 壽職으로 僉知中樞府事를 제수 받았다. 저서로는 素巖集‧聞馪世稿� 등이 전한다. 수취인 군성 형은 金台翼(1736~1801)을 말하는 듯하나 확실치는 않다. 김태익은 자는 군성이고, 호는 書巢이다. 본관은 광산이고, 안동 예안에 살았다. 1786년 생원에 합격하였다.

『옛편지 낱말사전』, 하영휘, 돌베개, 2011.12

『한문서찰의 격식과 용어』, 박대현, 아세아문화사, 2010.12

1차 작성자 : 김선주