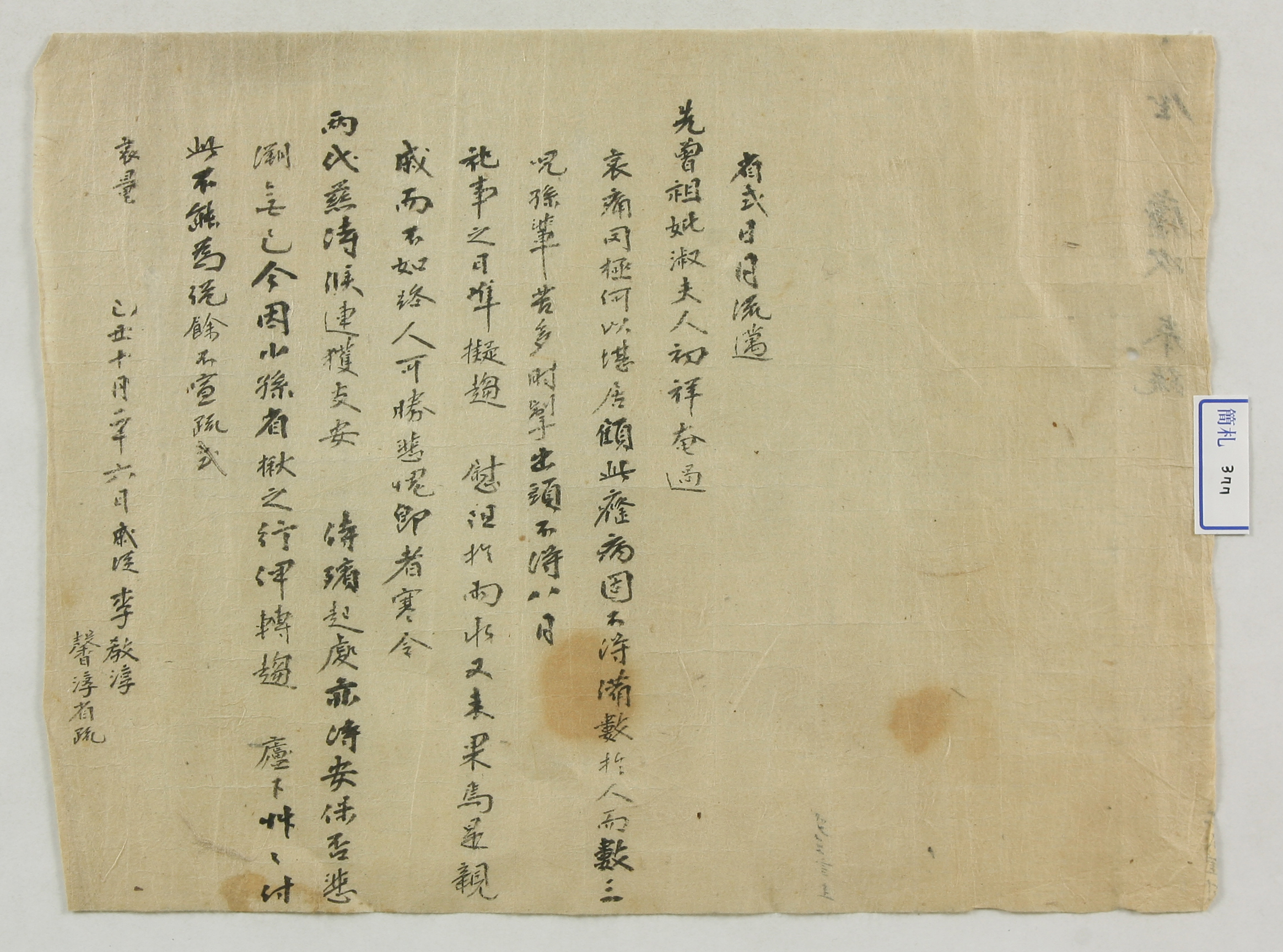

1769년 10월 26일, 척종 이교순과 이형순이 돌아가신 증조모의 소상에 참석하지 못해 죄송한 마음을 자신의 근황과 함께 김협에게 전하기 위해 보낸 편지.

1769년 10월 26일에 척종 이교순과 이형순이 돌아가신 증조모의 소상에 참석하지 못해 죄송한 마음을 자신의 근황과 함께 전하기 위해 김협에게 보낸 편지이다.

처음 부분에 발급인은 상대방에게 세월이 빨리 흘러가서 증조모의 小祥이 지나가는데 애통한 것을 어떻게 감당하며 지내는지 안부를 물었다. 그리고 이어 본인의 소식을 알리면서 자신은 늙어 몸이 수척하여 사람 구실을 잘 못하고, 또 두 세 명의 아이와 손자들은 방해되는 일이 많았다는 것과 빗길에 막힌 것 때문에 참석하지 못한 연유를 알렸다. 자신은 친척이면서도 길을 가는 사람만 못하니 슬프고 부끄러움을 감당할 수 없다고 하였다. 그런 뒤에 상대방에게 추운 날씨 속에 편히 지내시는지, 빈소를 모시는 곳도 편안한지 물었다. 마지막 부분에는 지금 저희들이 성묘하러 가는 길에 여막 아래에 들러 가도록 했다고 하면서 편지를 써서 여기에 부치니, 제대로 말을 만들지 못했다고 하였다. 이어 상대방에게 잘 헤아려 달라는 당부도 빼놓지 않았다.

이 편지의 수신자인 김협은 김휘세의 셋째아들 金鏶(초명은 遠昌)의 손자이며, 아버지는 金尙文이다. 본관은 光山, 자는 長仲이고, 호는 芝厓다. 모친은 안동권씨로 冲齋 權橃(1478~1548)의 후손인 權斗建의 딸이다. 어려서부터 성리학의 기본 서적에 잠심하여 암송할 정도였고, 집안이 가난해도 의관과 예의범절을 절도 있게 하여 세금을 징수하는 관리들도 그의 집에 이르러서는 난동을 부리지 않을 만큼 어진 행적으로 주위를 감화시켰다고 한다.

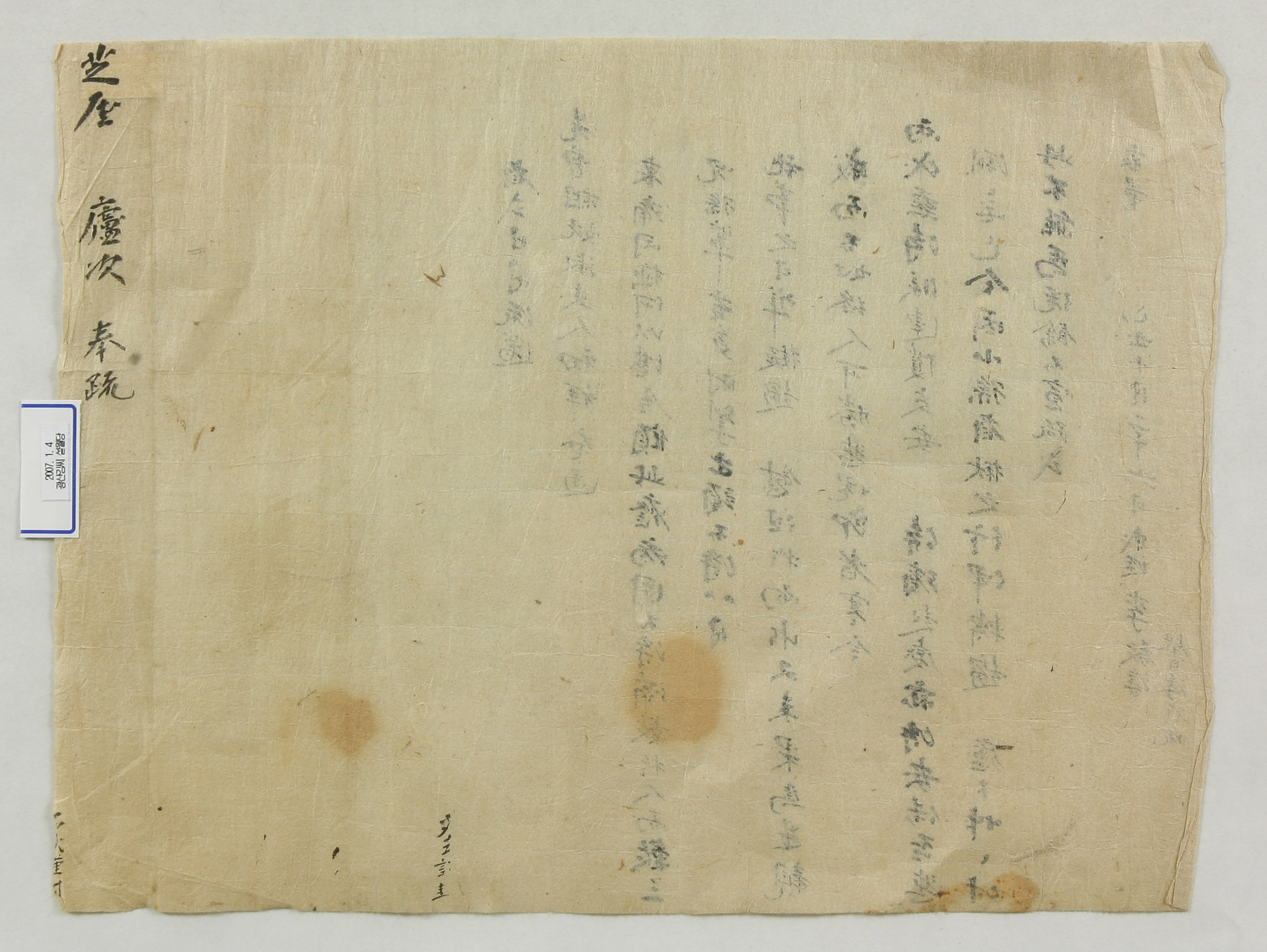

이 편지는 위장의 형식을 띠고 있다. 위장은 일반 서간에 비해 특별한 서식을 갖추고 있다. 즉 일반 서간에 비해 글씨를 작게 쓰고 초서가 아닌 정서를 쓰며 지면의 상단을 확연하게 띄우고 있음을 알 수 있다. 상중에 있는 사람의 편지는 '書'라 하지 않고 '疏'를 쓴다. 또 수취인이 머물고 있는 곳을 廬次라고 칭한 것을 보아도 위장이 분명하다. 한편 피봉은 단봉의 형태로 이루어져 있다. 발급인은 적혀있지 않고 수취자만 적혀있는데 왼쪽 상단 부분에 '芝厓廬次奉疏', 즉 '喪中에 있는 芝厓에게 소장을 올림'이라고만 적혀 있다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 朴大鉉, 영남대학교 박사학위논문, 2009

『옛편지낱말사전』, 하영휘 외, 돌베게, 2011

『慶北儒學人物誌』, 한국국학진흥원,영남유교문화진흥원, 영남사, 2008

1차 작성자 : 김선주