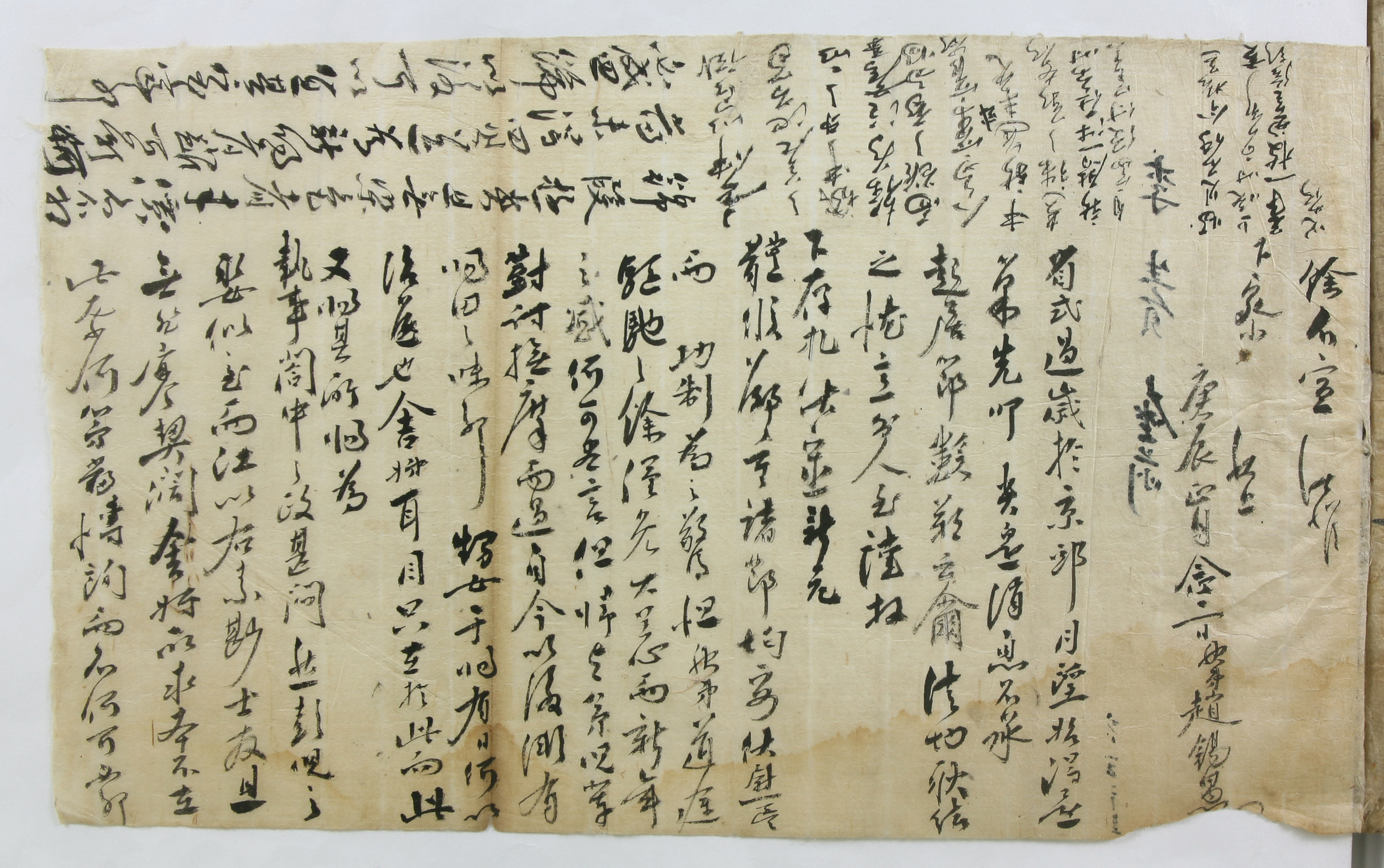

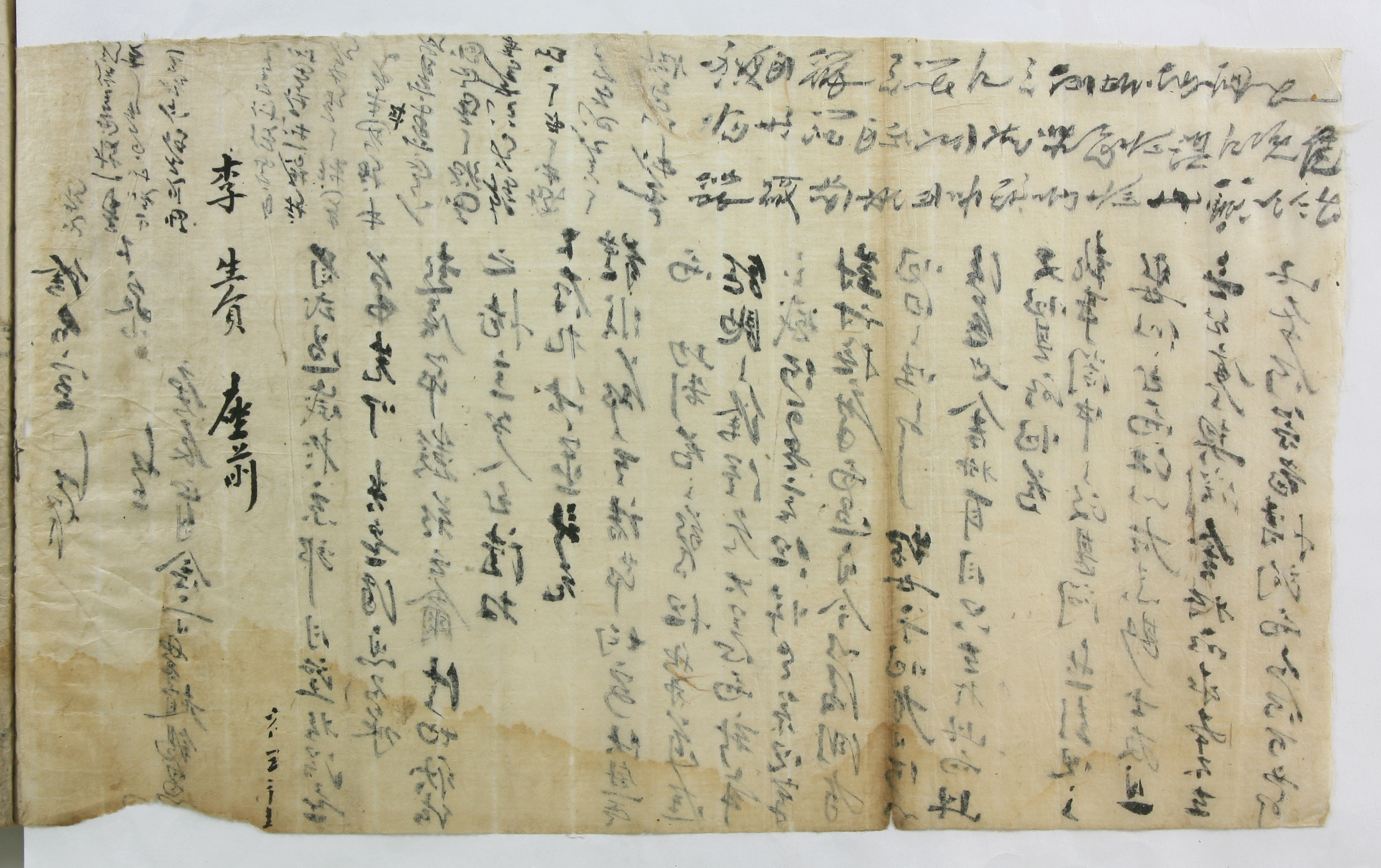

1760년 1월 22일에 趙錫愚가 시집간 생질녀에게 비단을 구해 보내지 못한 사정과 彭兒의 혼처를 알아보겠다는 뜻을 李生員에게 전하는 편지.

1760년 1월 22일에 趙錫愚가 시집간 생질녀에게 비단을 구해 보내지 못한 사정과 彭兒의 혼처를 알아보겠다는 뜻을 李生員에게 전하는 편지이다.

편지를 받지 못한 것이 몇 달이 되어 그리움이 간절했는데, 뜻밖에 사람이 와서 편하다는 것을 알게 되어 위안이 되었지만 공복의 상을 당했다니 놀랍고 슬프다고 하였다. 자신은 길을 분주하게 다니던 끝에 겨우 큰 탈을 면했다고 근황을 전했다. 질녀는 시집간 지 며칠 되었는데 어떻게 꾸려 보냈느냐고 묻고, 팽아의 혼처를 널리 물어보겠지만 어찌 기필할 수 있겠느냐고 하였다.

비단은 매우 귀하고 염색한 것이 없으며 값도 맞지 않아 구해 보내지 못하니 신부를 위해 비록 탄식할 만하지만 하필 성대하게 꾸민 뒤라야 집안을 화목하게 하느냐고 반문하면서 끝인사를 붙여 마무리 하였다.

遠仲이 아직 성중에 머무는데 자신이 注書에 후보자를 추천하는 일을 하게 되어 비록 부탁을 마치고 돌아왔지만 사람은 많고 자리는 적어 영남의 신진은 구슬이 버려지는 탄식을 면하기 어려울 것 같으니 어찌하느냐고 하였다. 새 달력 1건을 한양에 있을 때 부쳤으나 돌아와 보니 전해지지 않아 지금 부치지만 때가 늦어 탄식할 만하다고 하였다. 황모 붓 한 자루를 아울러 보내니 팽아에게 주라는 추신이 붙어 있다.

발신자 조석우(1721∼1760)의 본관은 豐壤, 자는 景顔, 호는 存省齋이다. 1754년(영조 30) 증광문과에 올라 승문원 권지정자에 제수되었다. 이후 승정원 주서‧성균관 전적‧병조좌랑을 거쳤다. 평안도 도사에 임명되자 나아가지 않고 고향으로 돌아왔다. 하도낙서와 기삼백, 일월도수 등에 정통하였고, 단군에서 고려의 역사까지 우리나라 역사에 해박했다.

『옛편지 낱말사전』, 하영휘, 돌베개, 2011.12

『한문서찰의 격식과 용어』, 박대현, 아세아문화사, 2010.12

1차 작성자 : 정재구