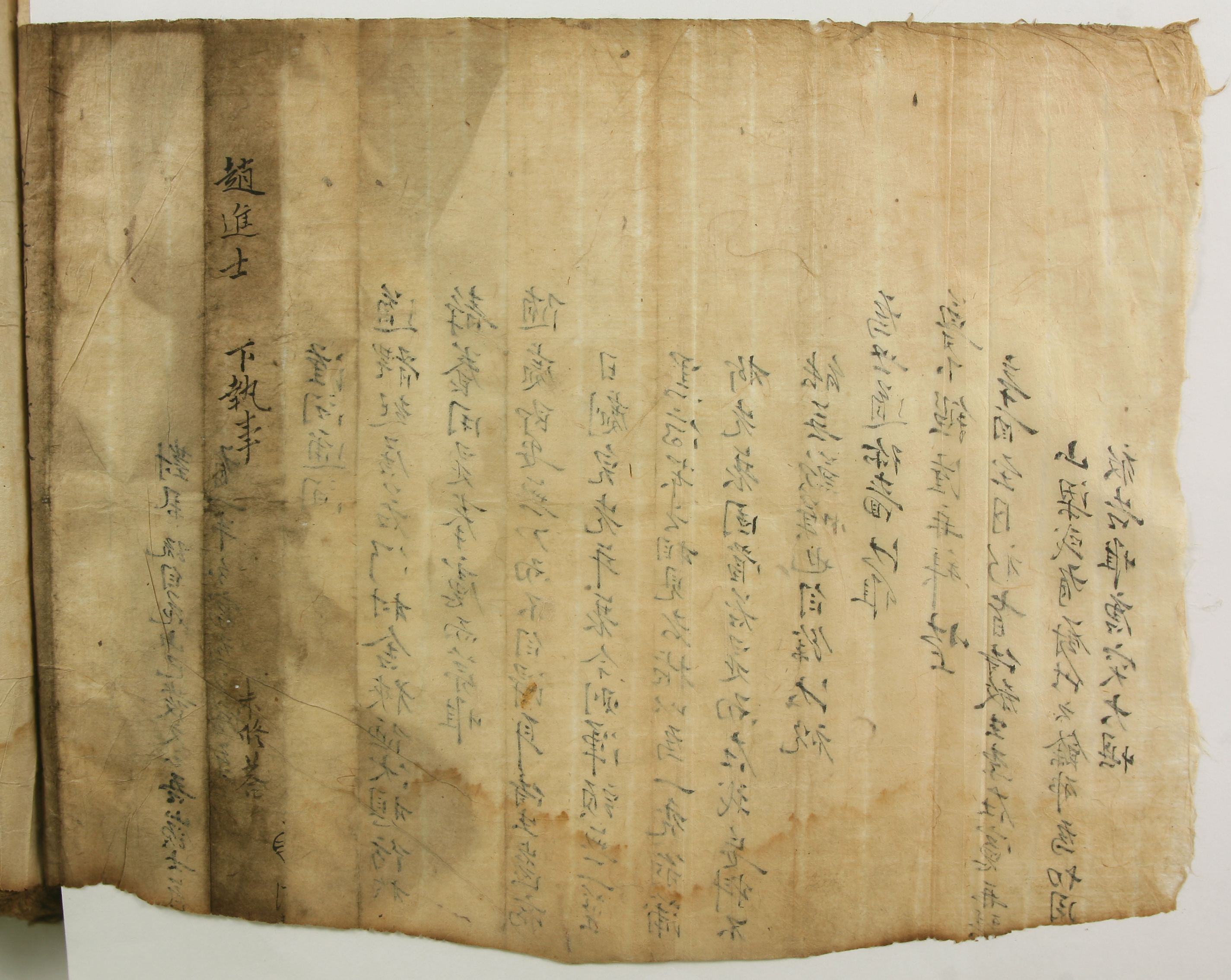

1681년 11월 7일 이재헌이 조 진사에게 꿩을 보내달라는 부탁과 안동에서 발의한 소(疏)에 대한 자신의 의견을 써서 보낸 편지

1681년 11월 7일 이재헌(李在憲)이 조 진사(趙進士)에게 보낸 편지로, 서로간의 안부를 묻고 쇠약해져가는 자신의 근황을 전하면서, 꿩을 보내달라는 부탁과 대거소(對擧疏)에 기운을 보태야 한다는 내용이다.

요사이 생활이 어떠하며 집이 비좁아 정양하는데 방해가 될 것 같아 염려가 되나 처한 곳에 따라 곧 편안해져 어디에 있든 자득(自得)하지 않는 경우가 없으리라 생각한다고 첫인사를 하였다. 자신은 치통이 날로 심하고, 나이보다 얼굴이 먼저 늙어, 지금은 검은머리라고는 한 올도 없어 같은 또래가 보고는 대머리 늙은이라고 하는데, 쇠약한 이가 먼저 늙는 것은 당연하지만 망령스런 생각에 탄식이 없지 않다고 하였다. 세상의 도를 위하여 몸을 보전하라는 당부와 끝인사를 붙여 마무리 하였다.

긴요하게 쓸 곳이 있어서 쓰다 남은 산 꿩[山梁]이 있는지 물으면서도 당돌함이 두렵다는 것과, 대거소(對擧疏)는 안동에서 이미 발문(發文)하였다고 하는데 우리 영남 선비의 기상이 조금이나마 있어 사기가 앙양된다는 두 꼭지의 추신이 붙어 있다.

'어디에 있든 자득(自得)하지 않는 경우가 없다.'는 말은 『중용장구』 제14장의 "군자는 자신이 처한 위치에 맞게 행동하고 그 밖의 것은 바라지 않는다. 부귀한 위치에 있으면 부귀함에 맞게 행동하고, 빈천한 위치에 있으면 빈천함에 맞게 행동하고, 오랑캐 땅에 있으면 오랑캐에 맞게 행동하고, 환란에 처했으면 환란의 상황에 맞게 행동하는 것이니, 군자는 어디에 있든 자득(自得)하지 않는 경우가 없다. "君子素其位而行 不願乎其外 素富貴 行乎富貴 素貧賤 行乎貧賤 素夷狄 行乎夷狄 素患難 行乎患難 君子無入而不自得焉"는 말을 인용한 것이다.

이재헌(1631~?)은 본관은 흥양(興陽), 자는 지세(持世)로 이재광(李在廣), 이재용(李在容), 이재정(李在定), 이재완(李在完)의 아우이고 아버지는 이덕규(李德圭)이다. 1660년(현종 1) 경자(庚子) 식년시(式年試) 생원(生員) 3등(三等) 8위로 합격한 기록이 남아있다.

1차 작성자 : 정재구