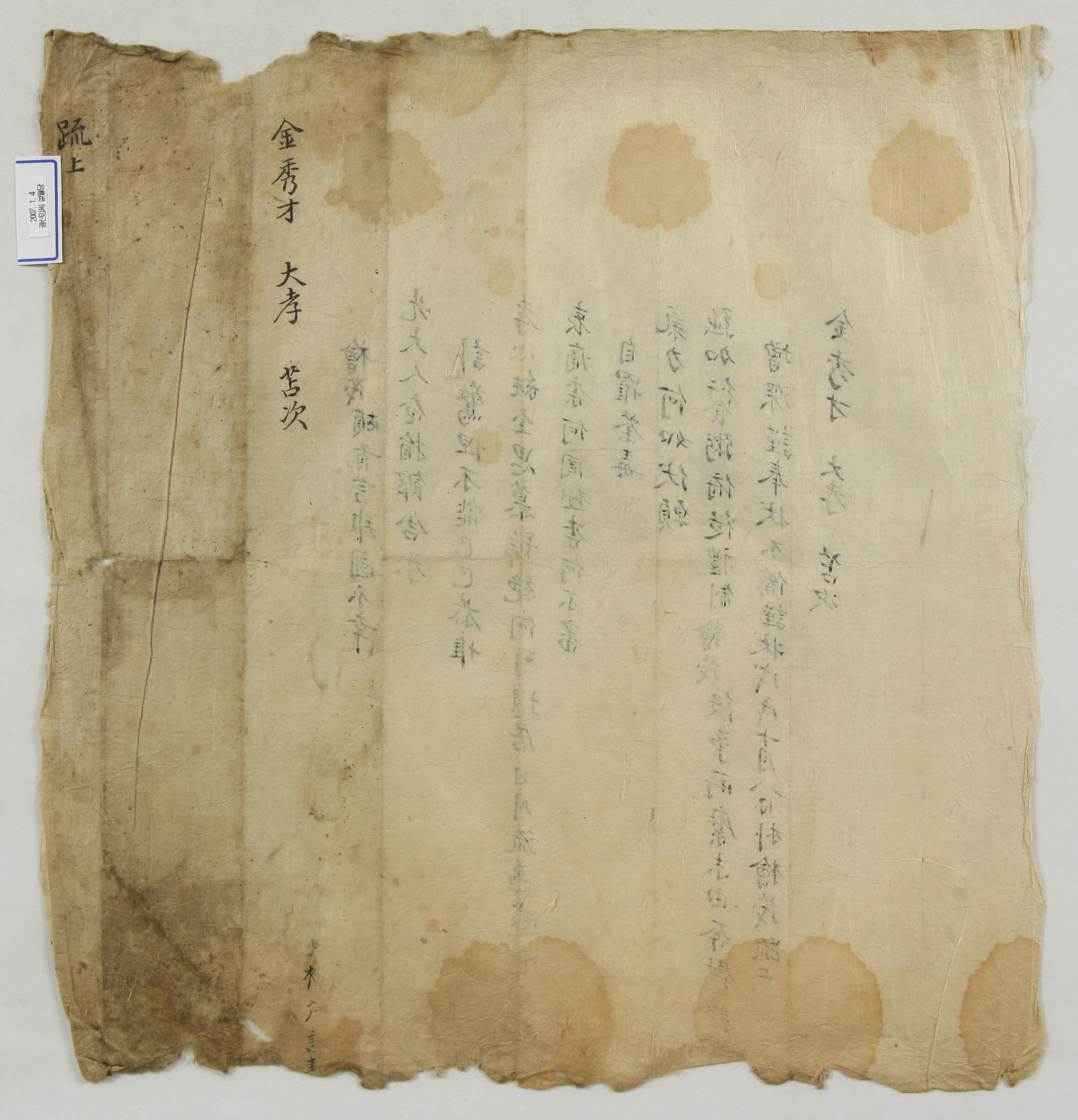

1598년 10월 8일, 朴檜茂가 부친상을 당한 상대방을 위로하기 위해 金 秀才에게 보내는 편지.

1598년 10월 8일, 朴檜茂가 부친상을 당한 상대방을 위로하기 위해 金 秀才에게 보내는 편지이다.

박회무는 먼저, 상대방의 부친께서 갑자기 돌아가신 일을 언급하고, 부고를 받고서 놀라고 슬펐던 자신의 마음을 전하면서 편지를 시작하였다. 이어서 상을 당한지 벌써 한 달이 지났는데, 효심이 순수하고 지극한 상대방이 어떻게 슬픔을 감당하며 견디고 있는지와, 부친상을 당한 이후의 기력은 어떠한지 물었다. 억지로 죽이라도 먹고 예의법도를 따르기를 바라는 뜻을 전하고, 자신은 일에 매어있어서 직접 달려가 위로할 길이 없어 더욱 슬프다고 하면서 편지를 끝맺음 하였다.

이 편지의 발급인인 박회무(1575~1666)의 자는 仲植, 호는 六友堂 · 崇禎野老, 본관은 潘南이며, 부친은 朴漉, 조부는 朴承任이다. 鄭逑와 鄭經世의 문인이고, 1606년 式年試 3등으로 진사에 합격하였다. 1627년 정묘호란 때 義禁府都事로 임금을 호종하였으며, 병자호란 때에는 의병을 일으켜 출정했지만 화의가 맺어져서 되돌아왔다. 영천의 山泉書院에 제향 되었다. '육우당'이라는 자호는 소나무·전나무·매화·대나무·연·국화를 심고 애완한 데에서 기인한 것이다.

편지의 수급인은 편지 피봉 부분을 보면 '金 秀才'라고 적혀있는데, 이는 이름으로 보기는 어렵고 상대방이 학문과 재능이 빼어난 사람이라는 뜻에서 쓴 말인 듯하다.

이 편지는 형식상 죽음을 애도하는 慰狀의 서식을 띠고 있다. 간찰의 종류 중 위장은 일반적인 간찰에 비해 특별한 서식을 갖추고 있는데, 보통의 간찰보다 글씨를 작게 쓰고 초서가 아닌 정서를 쓰며 지면의 상단을 확연하게 띄우고 있음을 확인 할 수 있다. 용어 역시 특별하게 사용하는데, 서신을 나타내는 용어로 書나 札 등의 용어를 쓰지 않고 疏를 쓴다. 또 수취인이 喪人일 경우 哀座下·哀座前·哀座·哀次 등의 용어를 쓰고, 그가 머물고 있는 곳을 孝廬, 廬所, 廬下, 廬次, 廬史 등으로 칭하는데, 이 편지의 피봉에서는 苫次라는 용어를 사용하고 있다. 또한 편지의 말미 부분과 피봉에 疏上이라고 적은 점으로 보아 위장을 보낸 박회무 또한 당시 상중에 있었던 사실을 알 수 있다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京,

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 朴大鉉,

『光山金氏禮安派譜』,

1차 작성자 : 서진영