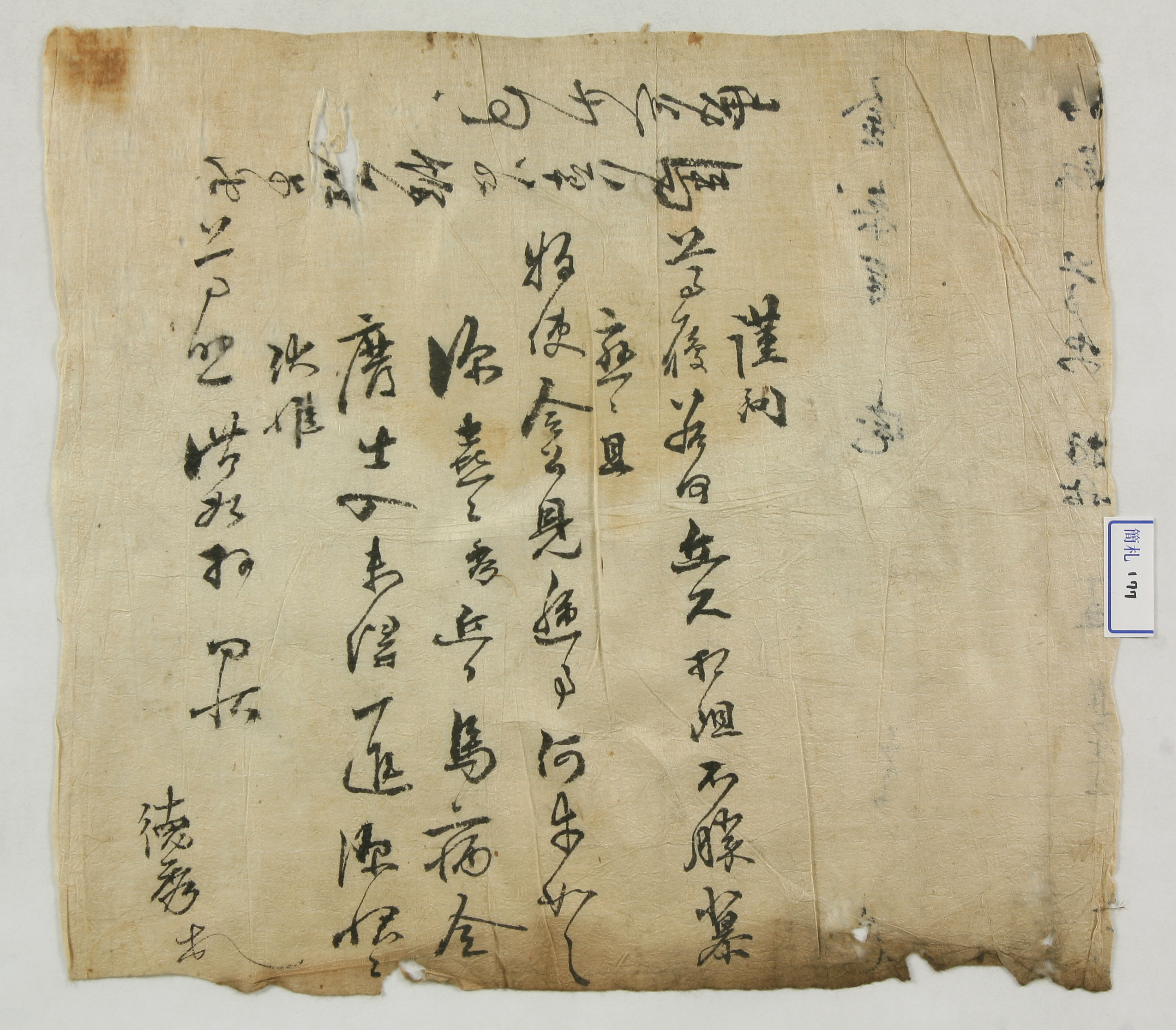

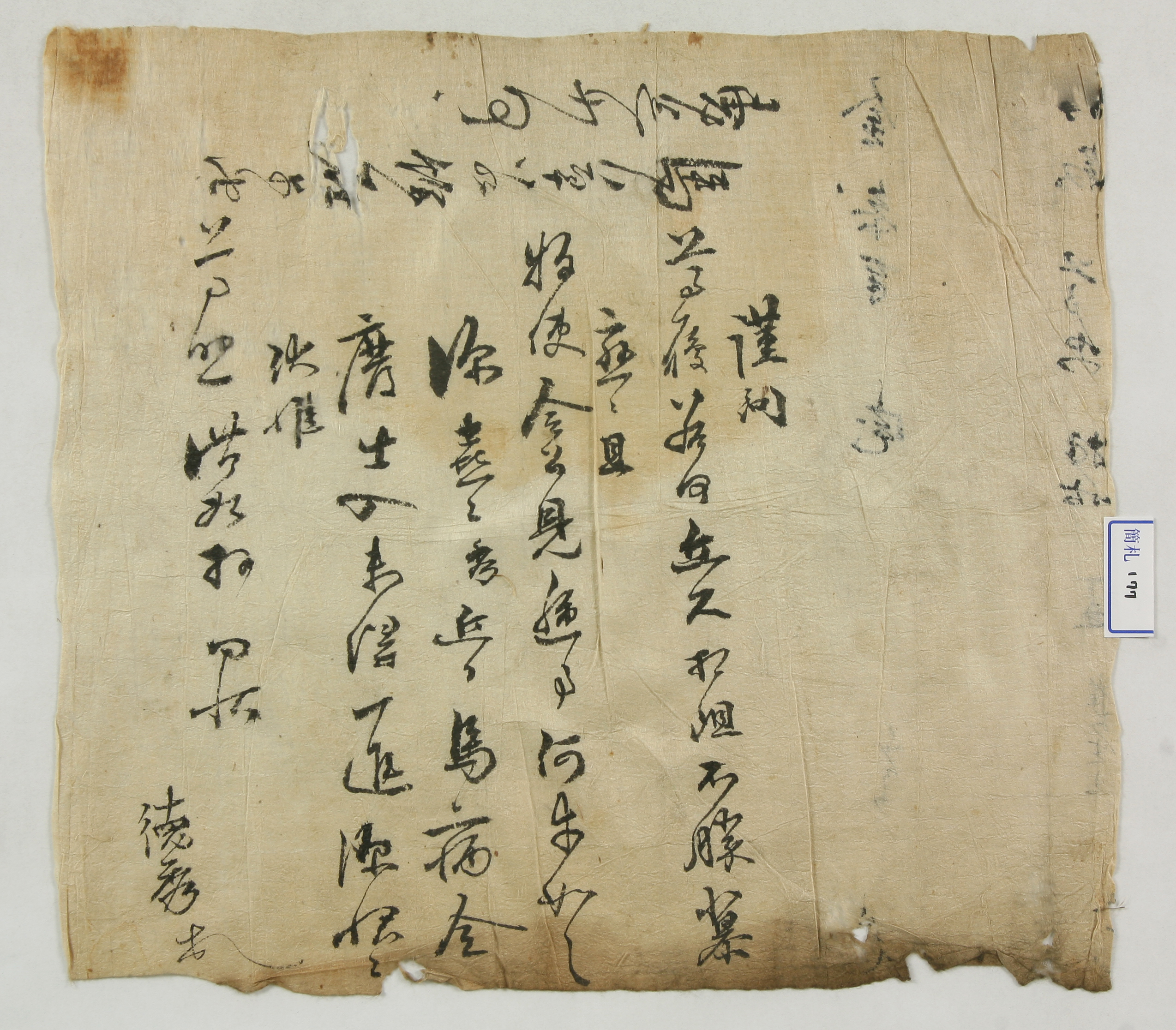

1577년, 崔德秀가 말꼴을 부탁하기 위해 金富倫에게 보내는 편지

1577년에 崔德秀가 말꼴을 보내주기를 요청하기 위해 參奉 金富倫에게 보내는 편지이다.

내용으로는 먼저 상대방의 안부를 묻고, 오랫동안 서로 소식이 끊겨서 몹시 그리운 마음을 전하였다. 이어서 목사 영공이 체직된 일은 다행스러운 일이라고 하면서 매우 기쁘다고 하였다. 그리고 근래에 말이 병들어서 집 밖 출입을 전혀 못하고 있는 자신의 근황을 전하면서 상대방을 방문하지 못하는 섭섭한 마음을 드러내었다. 그리고 만약 말꼴이 남아 있다면 보내주기를 바란다는 추록을 편지 상단에 덧붙여 편지를 끝맺었다.

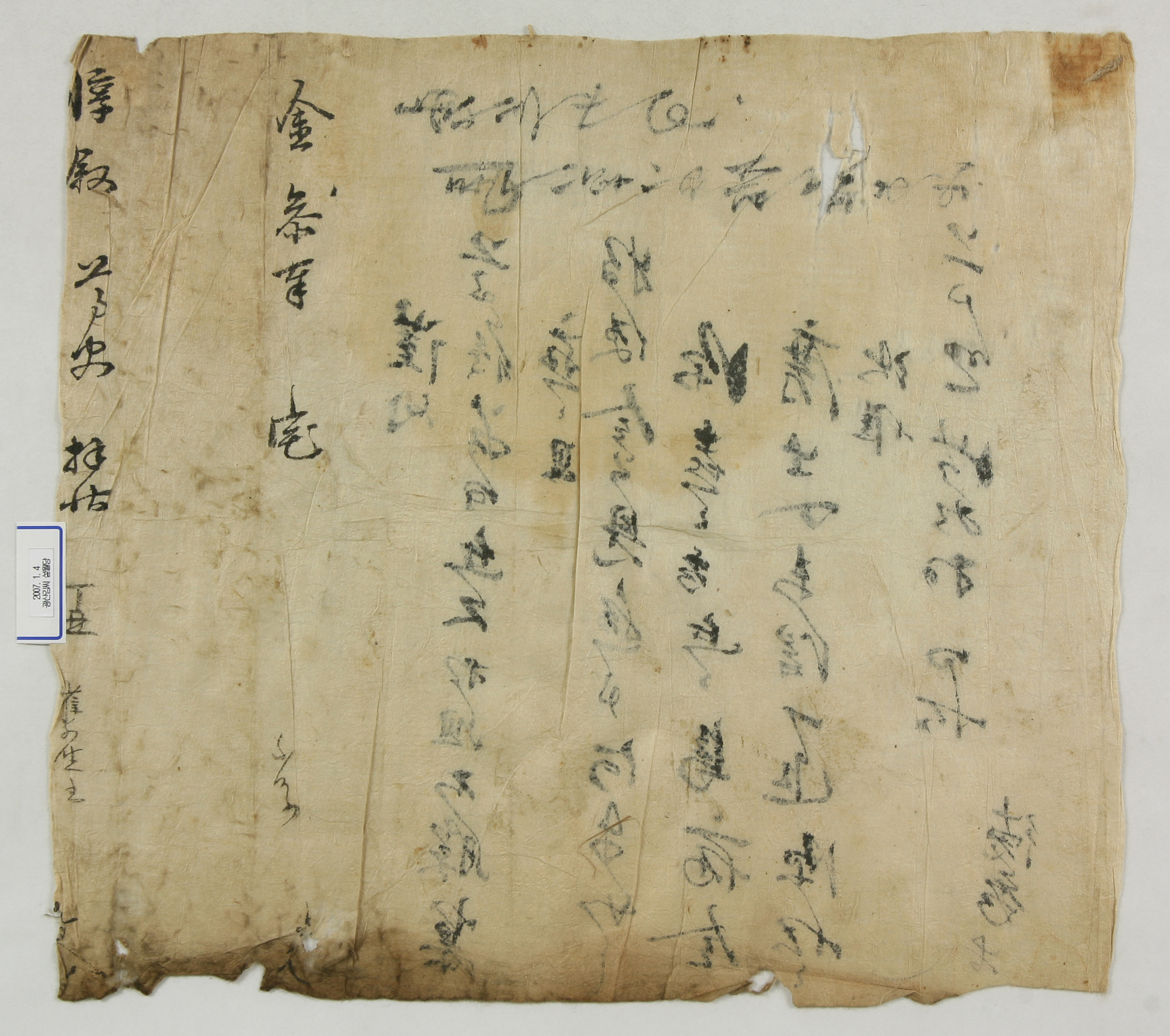

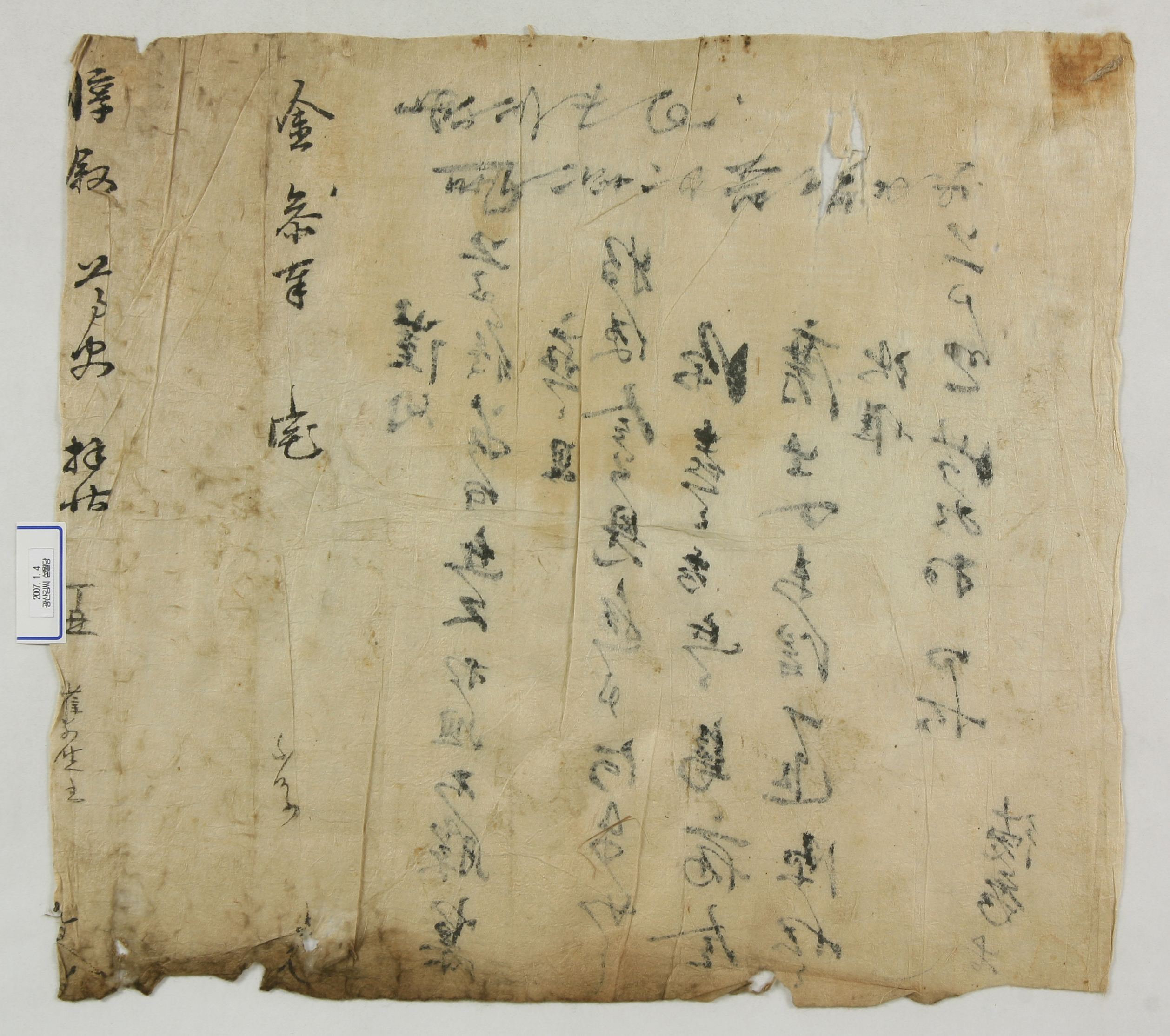

이 편지의 피봉을 보면 수취인 란에 '金參奉宅 惇敍尊史 拜狀'라고 기재되어 있는데, 이를 바탕으로 수취인은 참봉직을 지낸 雪月堂 金富倫(1531~1598)이라는 것을 알 수 있다. 惇敍는 김부륜의 자이며, 호는 설월당, 본관은 光山이다. 부친은 濯淸亭 金綏(1491~1555)이고, 형은 山南 金富仁(1512~1584)·養正堂 金富信(1523~1566)이며, 아들은 溪巖 金坽(1577~1641)이다. 退溪 李滉의 문인으로, 1555년 式年試 2등으로 생원에 입격하고, 集慶殿參奉·敦寧府奉事·同福縣監등을 역임하였다. 저서로는 雪月堂集이 전한다.

또한 피봉의 하단을 보면 작은 글씨로 '崔別坐書'라고 적혀있는 것을 보아 발급인이 별좌직을 지낸 崔德秀라는 인물임을 알 수 있다. 그리고 편지 끝부분에서 별다른 호칭이나 신분을 적지 않고 이름만 적은 것으로 보아 발급인은 수취인과 연배가 비슷하거나 연장자일 것이라고 추측해볼 수 있다.

이 간찰의 경우 일반적인 간찰의 형식을 따라 상단에 여백을 많이 남기고 내용을 쓰기 시작하여 종이를 90도 돌려서 추록을 기록하였다. 그리고 내용 중에서 '尊履'이나 '牧使令公' 등 존좌를 지칭하는 부분에서는 존대의 의미로 글자의 위치를 높이 적는 極行을 사용하고 있다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京,

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 朴大鉉,

『光山金氏禮安派譜』,

1차 작성자 : 서진영