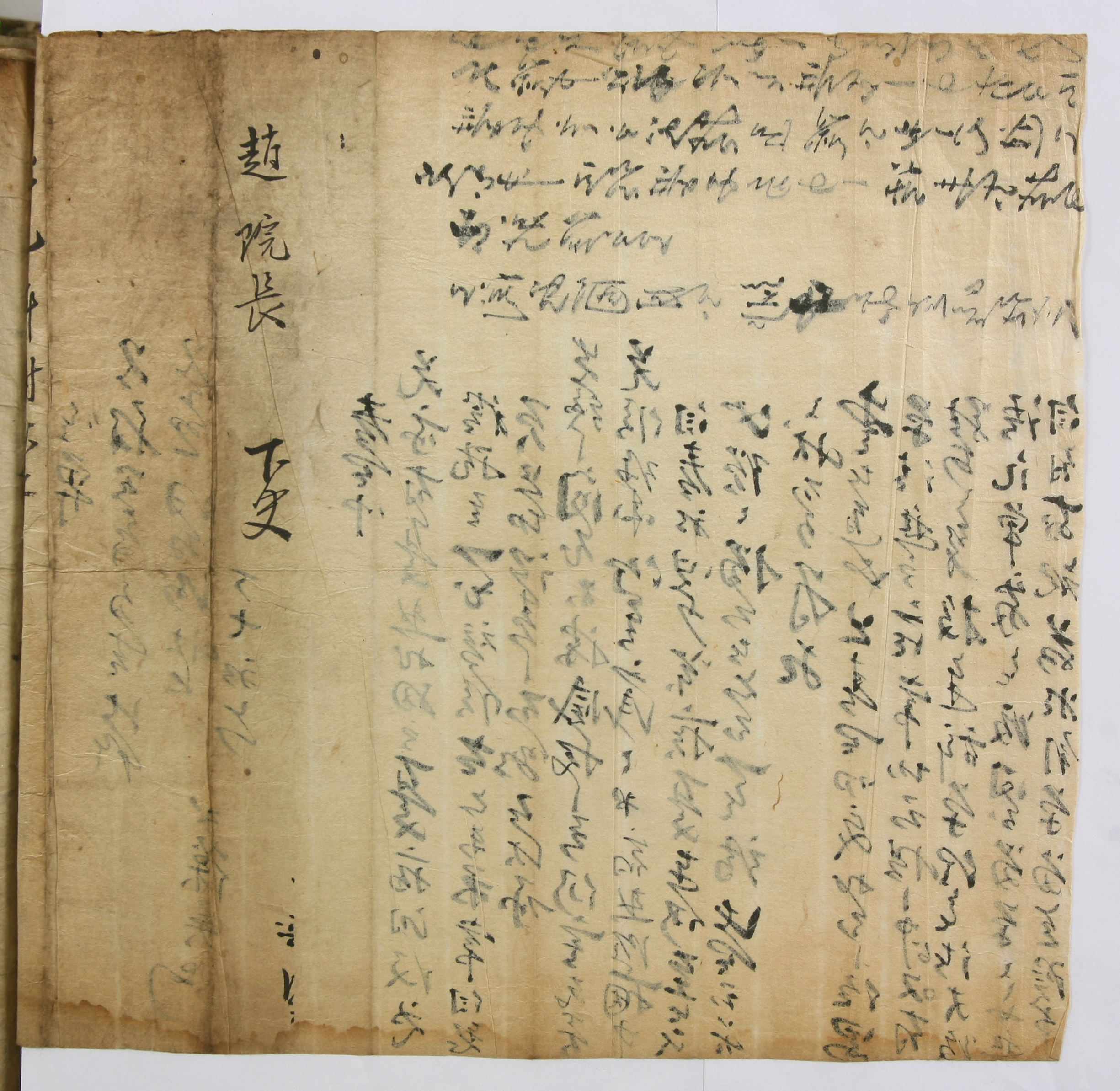

정○년 7월 6일, 李葆英이 서원 직임의 체직을 청하면서 사직단자를 올린 과정을 설명하고, 學宮의 일에 대해 자신은 아는 것이 없다는 뜻을 전하기 위해 趙院長에게 보낸 편지

정○년 7월 6일에 李葆英이 서원 직임의 체직을 청하면서 사직단자를 올린 과정을 설명하고, 學宮의 일에 대해 자신은 아는 것이 없다는 뜻을 전하기 위해 趙院長에게 보낸 편지이다.

봄에 우환이 있다는 소식을 듣고 병으로 골몰하느라 편지 쓰는 것도 미루었고 대신 안부를 여쭙지도 못해 부끄러운데, 먼저 편지를 보내주어 더욱 부끄럽고, 형의 안부를 알게 되어 위안이 된다고 첫인사를 하였다. 이어 자신은 숙환으로 괴로우며, 아이들의 질병이 거듭되고, 기타 자잘한 걱정거리가 한두 가지가 아니어서, 괴로운 형상은 말할 수 없다고 근황을 전하였다. 게다가 봄에 분수에 맞지 않는 임무를 받아 체직을 청했으나 뜻을 이루지 못하여 항상 걱정하던 가운데 또 편치 않은 형세가 있어 사직 단자를 올렸으나 여러 어른들의 발어가 없었다고 하였다. 발어가 없으면 단자를 그대로 두고, 단자를 그대로 두면 체임하는 전례가 있는데, 단자를 서원에 둔지 수개월이 되었으니 향중의 처치는 오직 신임을 정해 내는 데에 달려 있다고 하였다. 형의 편지 가운데 學宮에 일이 많다는 말은 어느 학궁을 지적하는지는 모르지만 만약 道院을 지적한 것이라면 자신은 이미 체직되었고 원중의 여러 일은 아는 것이 없으니, 그 사이에 무슨 일삼을 것이 있겠느냐고 하였다. 투식적인 끝인사를 붙여 마무리 하였다.

李葆英(1641~?)의 이력은 자세하지 않으나, 『司馬榜目』이나 『商山誌』 등을 통해 몇 가지 정보를 알 수 있다. 본관은 新平, 자는 秀伯이다. 부친은 駱, 아우는 葆馨, 葆禎이 있다. 생년은 1641년으로 肅宗 4년(1678) 戊午에 增廣試 進士 2등으로 합격한 이력이 있다. 『淸臺日記』1710년 7월 2일 기사에 權相一(1679~1759)이 이보영을 방문한 기록이 있는데, "李上舍葆英"으로 기록하고 있다. 이외에도 이 문건이 풍양조씨 오작당 소장 문건임을 감안하자면, 黔澗 趙靖의 손자인 慕庵 趙稜(1607∼1683)의 문집 『慕庵集』에는 그가 쓴 만사가 실려 있는 것을 확인할 수 있고, 조정의 아들인 蕉隱 趙基遠(1574~1662)의 配位가 新平李氏로 집안끼리 혼반관계가 있었음을 알 수 있다. 수취인 정보로 "趙院長"을 적고 있고, 이보영은 자신을 '弟'로 표현하였는데, 이를 통해 그와 연배가 비슷한 오작당 문중의 인물로 眉叟 許穆의 문인이자 조기원의 손자인 竹坡 趙元胤(1633~1688), 容膝軒 趙振胤(1635~1709)과 같은 인물들이 있지만 정확한 수취인은 알 수 없다.

발급연도의 경우 '丁'만 기록되어 있어서 정확한 연도를 파악할 수 없다. 본문에서 그가 서원의 원장직을 맡게 되어 체직을 요청했다는 점에서 당시 낮은 연배는 아니었을 것이고, 그의 몰년은 알 수 없지만 위의 『청대일기』의 기사에 보이는 것처럼 적어도 1710년 전후로는 생존해 있었던 것으로 본다면 정축년인 1697년(57세), 정해년인 1707년(67세), 정유년인 1717년(77세)의 세 연도로 추정 해 볼 수 있지만 정확히 알 수는 없다.

1차 작성자 : 정재구