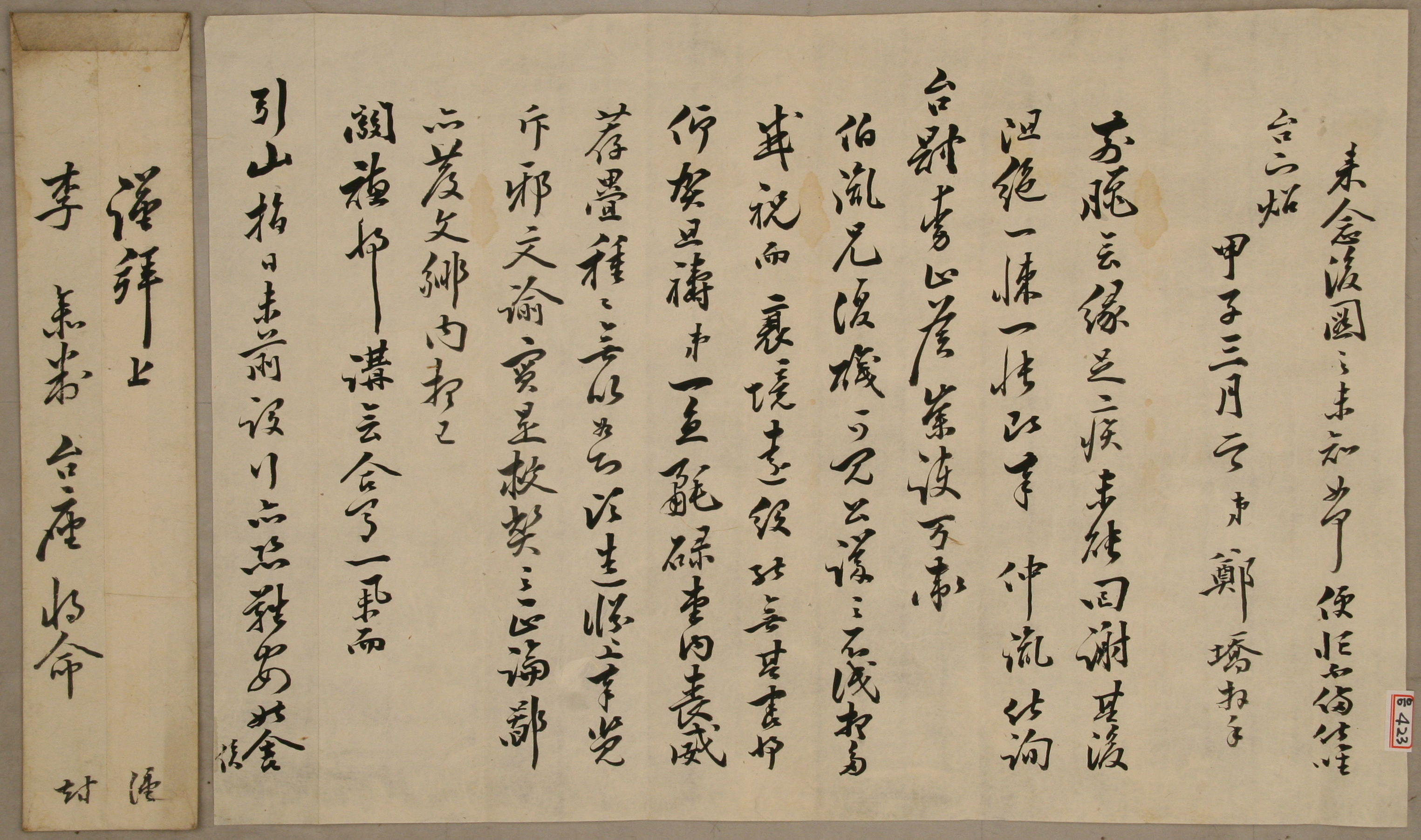

1864년 3월 2일, 鄭墧가 凝窩李源祚에게 斥邪諭文과 향회 개최문제로 보낸 편지

내용 및 특징

1864(고종1)년 3월 2일에 鄭墧가 73세가 된 凝窩 李源祚에게 보낸 서찰이다.

내용은 지난 연말의 모임에 발병이 나서 참석치 못하였으며, 오늘 상대방의 둘째 아들을 만나 소식을 듣건대, 큰아들이 復職되었다고 하니, 이것은 公義가 사라지지 않은 것으로 축하할 일임을 전하였다. 자신은 한결같이 못난 형상이고 집안에 초상의 근심이 거듭되어 마음을 졸이고 지내는 상황이며, 지난번에 斥邪文을 보내어 회유한 일은 실로 폐단을 바로잡는 정론이었으며, 자신도 그 글을 고을 내에 발송하였음을 말하고 있다. 아울러 鄕會는 모두 한번 모이는 것이 합당하나 引山日(임금의 장례일)이 다가오기 때문에 우선 국장을 무사히 치른 20일 이후에 도모하는 것이 좋을 듯하다는 의견을 제시하였다.

편지에 나오는 인산일은 哲宗의 國葬을 말한다. 그리고 이 시기는 한편에서는 백성들 사이에 점차 西學과 東學이 퍼져나가고, 다른 한편에서는 나라 밖으로부터 외세의 침략이 본격화되고 있었다. 이에 따라 조정에서는 斥邪諭文을 지방 곳곳으로 내려 보내어 백성들을 단속하고 있었다. 응와 이원조도 고을에 斥邪文을 보내 曉諭하였으며, 발신자인 정교 자신도 역시 고을 안에 통문을 보내어 교유한 사실을 말하고 있다. 그리고 사학의 금지를 위한 講會를 개최하자는 의견에 대해서는 국장일이 지난 후인 20일에 도모함이 좋을 것이라는 의견을 첨부하고 있다. 발신인 정교의 호는 進菴이며, 성주에 거주하였다.

자료적 가치

간찰자료는 조선시대의 고문서 가운데 양적으로 가장 많은 수를 차지한다. 그러면서도 구체적인 연구가 미진한 상태이다. 간찰 자료는 주로 안부와 건강 등 일상적인 이야기로 구성되어 있다. 또한 이런 내용들 대부분은 주고받는 사람 상호간에만 이해될 수 있는 내밀한 이야기이거나 이야기 되는 사건의 전말이 구체적으로 드러나지 않는다는 특징을 가지고 있다. 따라서 편지글의 자료적 가치는 바로 이 내밀성과 일상성에서 찾을 수 있다. 이를 통해 당시의 건강이나 질병, 가난, 흉년 등의 문제와 발신자와 수신자의 다양한 인간관계를 파악할 수 있으며, 또한 정사나 일반적인 사료에서는 결코 확인할 수 없는 개인의 미묘한 생각이나 입장도 파악할 수 있다. 따라서 간찰자료는 그 자체의 형식과 용어에 대한 연구뿐만 아니라 사회사 혹은 일상생활사 등의 중요한 자료가 된다. 이 편지는 당시 만연되어 가던 서학과 동학에 대한 지배층의 인식과 대응책을 살펴 볼 수 있는 자료이다.

『凝窩全集』, 李源朝, 여강출판사, 1986

「凝窩 李源祚 先生 生平事蹟考」, 이세동, 『東方漢文學』12,동방한문학회, 1996

『응와 이원조의 삶과 학문』, 경상북도대학교 퇴계연구소 편, 역락, 2006

「書牘類의 특징과 조선 후기의 양상」, 金允朝, 『東方漢文學』30,동방한문학회, 2006

『간찰』, 심경호, 한얼미디어, 2006

김상환,심수철