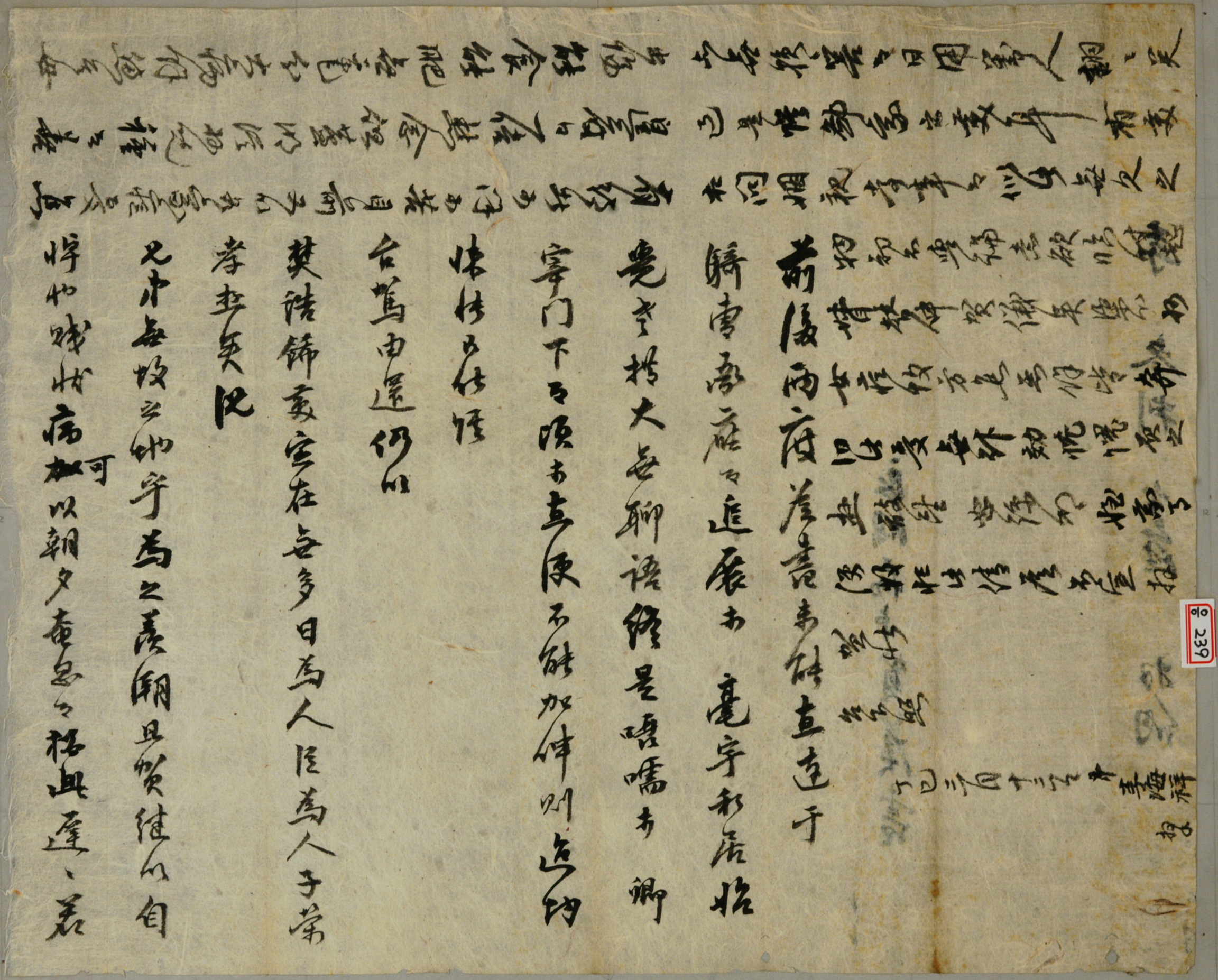

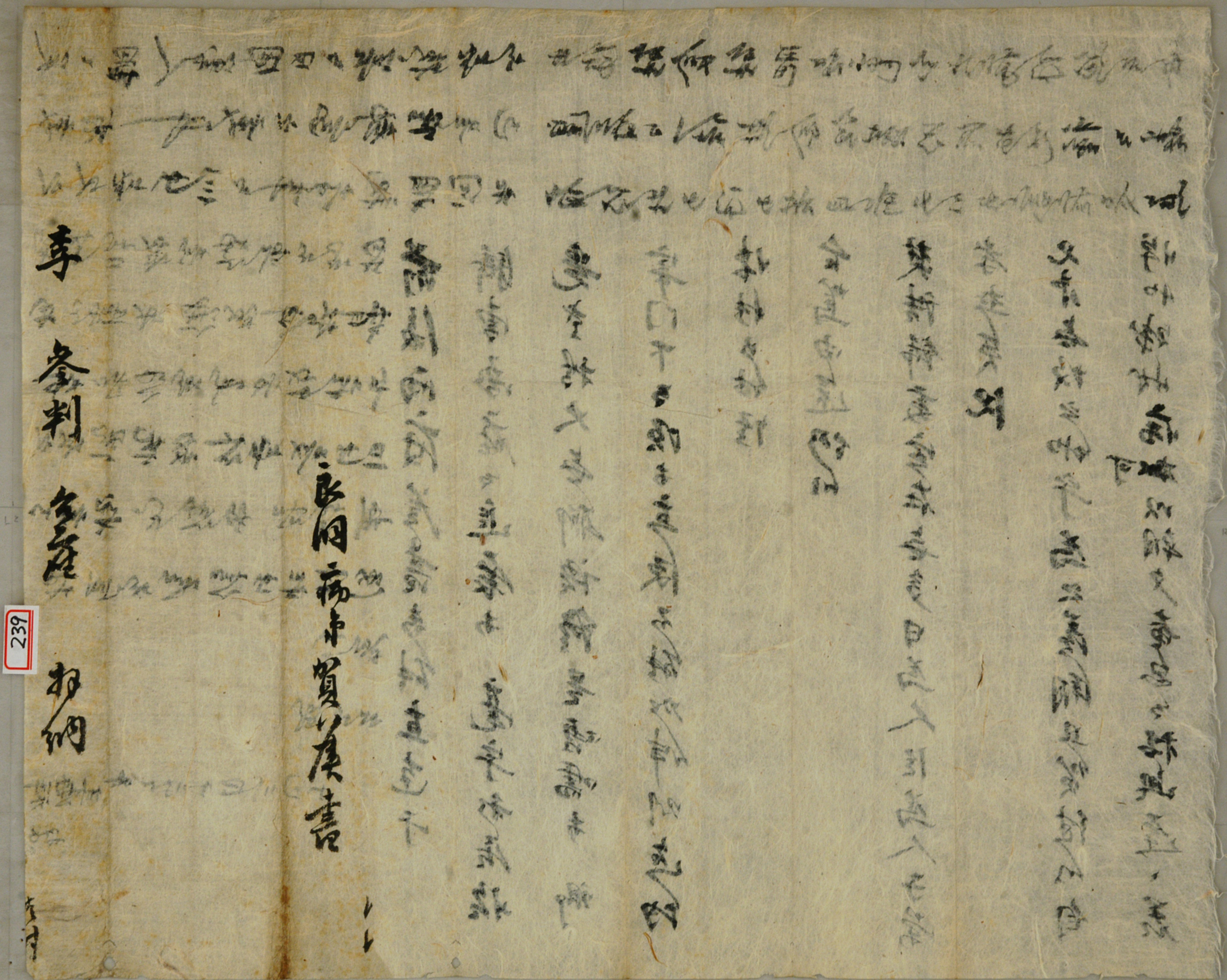

1857년(철종8) 3월 13일, 李海祥이 凝窩 李源祚에게 보낸 편지

내용 및 특징

1857년(철종8) 3월 13일 李海祥이 凝窩 李源祚에게 兵曹參判에 오른 것을 축하하며 보낸 서찰이다. 전후 두 번이나 안부의 서찰을 騎曹[兵曹]의 衙座에게 곧바로 전달하지 못하다가 毫宇(이원조의 또 다른 號)의 私家에 미루어 펼치고는 비로소 늙은 선비가 무료함을 깨닫겠다고 하였다. 그러나 말을 끝내 卿宰[宰相]의 문하에서 머뭇거려 지난번 直所에서 곧바로 말하지 못한 것은 아직까지 서운하다고 하였다. 상대의 행차가 돌아와 향을 사르며 고하는 경사스러운 일은 그다지 많지 않을 것이니 남의 신하가 되고 남의 자식이 되어 영광스럽고 효성스러움이 지극한 것이라고 하였다. 더군다나 형제가 무고한 상황에서는 더 말할 것도 없다며 부럽고 축하한다는 말을 전하였다. 이어 스스로 슬픈 것은 자신의 병은 아침저녁으로 죽을듯하다가 오히려 이렇게 더딘 것은 마치 기다리는 것이 있는 것 같아 걱정스럽고 고생스럽다고 하였다. 목전에 또 각 집에 두증(痘症)의 근심이 있어 마음 졸이며 날을 보내는 마음 배나 걱정이 되었는데 蘆湖(지금의 노량진 부근)의 從孫 鐘이 좋은 상황이라 먹고 살도 올라 조금도 큰 병의 피로함은 없다고 하였다. 또 그의 어미 역시 손상됨이 없으며 일상생활에서 남을 대하는 태도가 웃으면서 보내고 있으니 자신 집의 경사라고 하였다. 경사가 있으면 姻戚들 끼리 서로 문안하는 것이 일반적인 일로 흠이 없는 물건에 관하여서는 애초 서로 논의하지 않을 것이니 때 맞게 축하를 한다고 하였다. 그는 딸아이가 痘症을 앓고 있어 마음을 졸이는데 이러한 근심으로 분주하여 정성을 드릴 계획을 세울 수 없다며 부끄러워하며 감히 용서해 달라며 끝을 맺고 있다.

자료적 가치

간찰[편지]자료는 조선시대의 고문서 가운데 양적으로 가장 많은 수를 차지한다. 그러면서도 구체적인 연구가 미진한 상태이다. 간찰 자료는 주로 안부와 건강 등 일상적인 이야기로 구성되어 있다. 또한 이런 내용들 대부분은 주고받는 사람 상호간에만 이해될 수 있는 내밀한 이야기이거나 이야기 되는 사건의 전말이 구체적으로 드러나지 않는다는 특징을 가지고 있다. 따라서 편지글의 자료적 가치는 바로 이 내밀성과 일상성에서 찾을 수 있다. 이를 통해 당시의 건강이나 질병, 가난, 흉년 등의 문제와 발신자와 수신자의 다양한 인간관계를 파악할 수 있으며, 또한 정사나 일반적인 사료에서는 결코 확인할 수 없는 개인의 미묘한 생각이나 입장도 파악할 수 있다. 따라서 간찰자료는 그 자체의 형식과 용어에 대한 연구뿐만 아니라 사회사 혹은 일상생활사, 심성사 등의 중요한 자료가 된다. 특히 이 간찰은 1856년(철종 7)에 이원조가 병조참판에 배명되었을 때 축하의 서신을 보내었으며, 여기서는 상대방이 고향으로 돌아와 선조의 사당에 분향의 예를 올린 것을 읽을 수 있다.

『凝窩全集』, 李源朝, 여강출판사, 1986

이세동, 『東方漢文學』12,동방한문학회, 1996

『응와 이원조의 삶과 학문』, 경상북도대학교 퇴계연구소 편, 역락, 2006

金允朝, 『東方漢文學』30,동방한문학회, 2006

『간찰』, 심경호, 한얼미디어, 2006

박상수,심수철