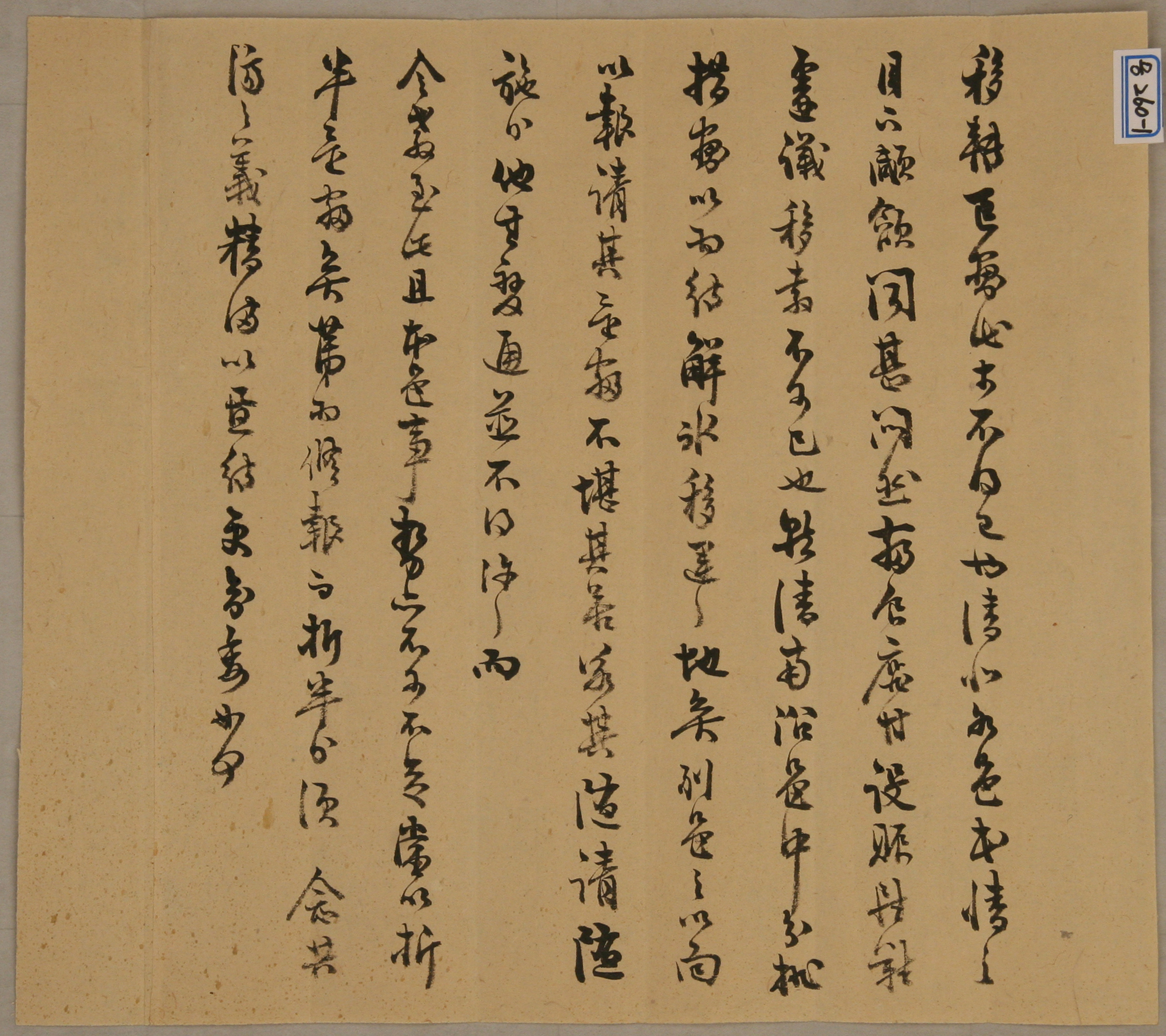

1847년(헌종13) 1월 16일, 평안도관찰사인 趙鶴年이 慈山府使인 李源祚에게 보낸 "응0260"의 별지

내용 및 특징

1847년(헌종 13) 1월 16일 平安道觀察使인 趙鶴年이 慈山府使인 李源祚에게 보낸 ‘응0260’의 별지로, 재난으로 인한 淸北 지방의 피폐한 실상을 전하고, 解氷이 되기를 기다려 곡식을 운반할 것임을 전하는 내용이다.

본문 중에서 “여러 읍에서 취소해 주기를 청하는 것은 괴로운 일이고, 또한 청하는 대로 베풀어 줄 것 같으면 달리 변통할 수 없으니 모두 허락할 수 없다. 본 읍의 事勢를 생각하여 절반만 취소하고, 절반은 정비해 두고서 다시 지시를 기다리자”는 내용은 조세를 이야기 하는 것으로 보인다.

이 당시 關北지방의 기근을 타개하기 위해 중앙조정에서 다각적으로 노력을 기울인 것은 실록에서도 볼 수 있다.

헌종실록 헌종 13년, 1월 15일조에 보면, 우의정 朴晦壽가 “관북의 너댓 고을에서 公賑은 아니나 私賑한다 하니, 이때까지 내보내는 것이 좋을 듯합니다.”라고 하자, 임금이 “설진한 곳이 아니라도 괜찮다.”라는 기사가 보인다.

자료적 가치

간찰[편지]자료는 조선시대의 고문서 가운데 양적으로 가장 많은 수를 차지한다. 그러면서도 구체적인 연구가 미진한 상태이다. 간찰 자료는 주로 안부와 건강 등 일상적인 이야기로 구성되어 있다. 또한 이런 내용들 대부분은 주고받는 사람 상호간에만 이해될 수 있는 내밀한 이야기이거나 이야기 되는 사건의 전말이 구체적으로 드러나지 않는다는 특징을 가지고 있다. 따라서 편지글의 자료적 가치는 바로 이 내밀성과 일상성에서 찾을 수 있다. 이를 통해 당시의 건강이나 질병, 가난, 흉년 등의 문제와 발신자와 수신자의 다양한 인간관계를 파악할 수 있으며, 또한 정사나 일반적인 사료에서는 결코 확인할 수 없는 개인의 미묘한 생각이나 입장도 파악할 수 있다. 따라서 간찰자료는 그 자체의 형식과 용어에 대한 연구뿐만 아니라 사회사 혹은 일상생활사, 심성사 등의 중요한 자료가 된다. 특히 이 간찰은 흉년으로 인한 청북 지방의 피폐한 백성들의 실상이 잘 나타나있으며, 이러한 기근을 탈피하고자 勞心焦思하는 관리들의 모습을 볼 수 있다. 아울러 흉년을 대처하면서 발생하는 지방수령과의 의견 차이에 대해 자신의 견해를 적극적으로 개진한 것을 볼 수 있다.

『凝窩全集』, 李源朝, 여강출판사, 1986

이세동, 『東方漢文學』12,동방한문학회, 1996

『응와 이원조의 삶과 학문』, 경상북도대학교 퇴계연구소 편, 역락, 2006

金允朝, 『東方漢文學』30,동방한문학회, 2006

『간찰』, 심경호, 한얼미디어, 2006

황동권,심수철