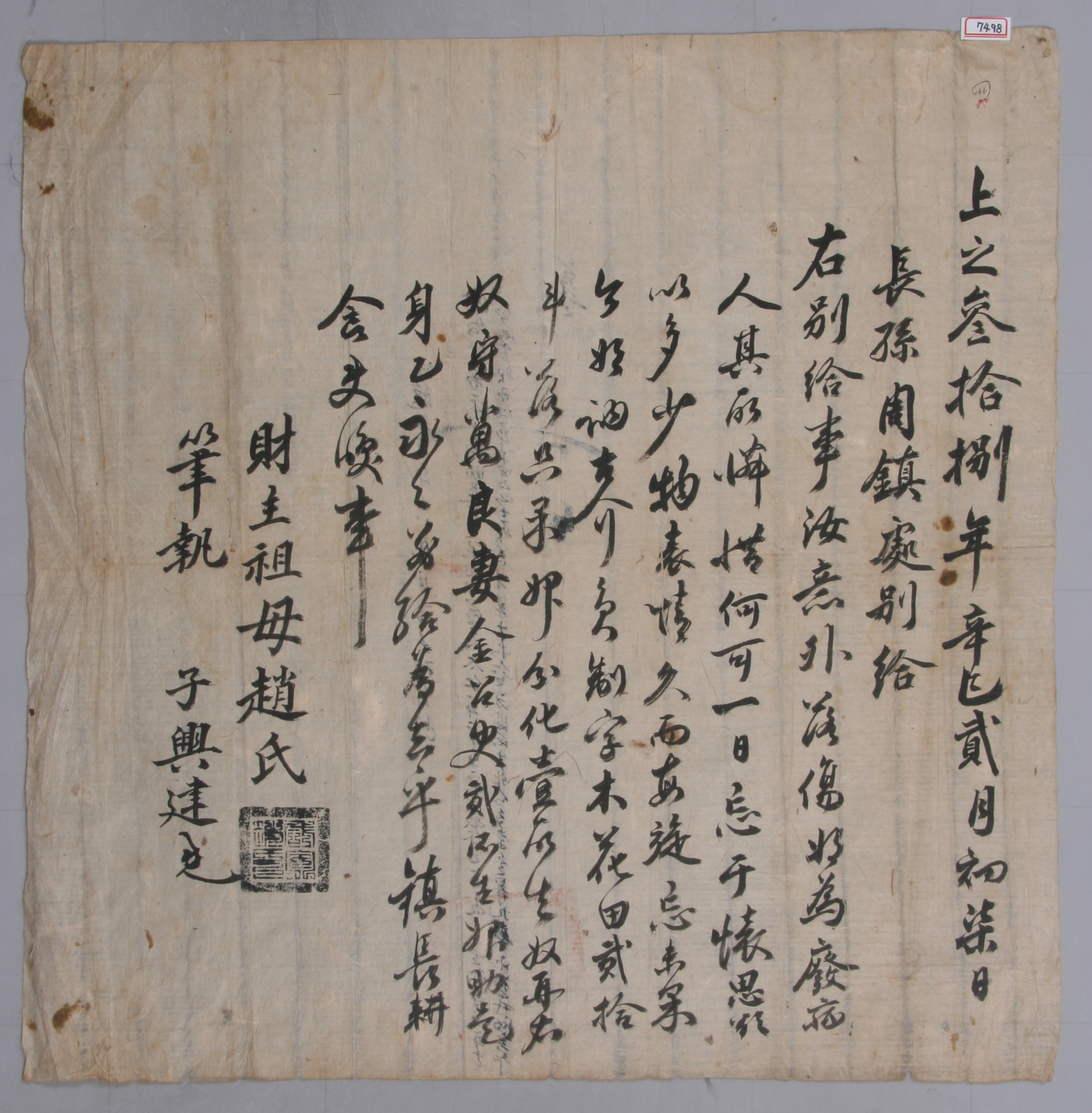

1761년(영조 37) 2월 7일, 조모 趙氏가 장손인 崔周鎭에게 노비와 전답을 특별히 주면서 작성한 별급문기

내용 및 특징

1761년(영조 37) 2월7일에 조모 趙氏가 손자인 崔周鎭에게 노비를 특별히 주면서 작성한 別給文記이다. 別給文記란 財主가 특정한 사람에게 자신의 재산의 일부를 특별히 지급하는 문서의 형식이다. 이 때 재주는 부모에만 한정되지 않고, 조부모·외조부모·백숙부 등이 되며 별급 대상자의 폭도 넓어진다. 별급의 이유는 科擧及第·生日·婚禮·得男·病 治療 등을 기념하거나 축하할 만한 일이 있을 때뿐만 아니라 貧困하여, 奇特하여, 情이 들어서 또는 감사한 마음을 표하기 위해서 등 다양하다.

財主인 조모 조씨는 손자가 뜻밖에 落傷하여 장차 불구가 되게 생겼으므로 이를 불쌍히 여기는 마음이 간절하여 하루도 가슴에서 떠나지 않았음을 밝히고, 약간의 재물을 주어 자신의 이러한 뜻을 보여주기 위함이라고 하였다. 그러나 그동안 자꾸 잊고 있다가 이번에 訥古介員에 있는 制字 목화밭 20마지기와 계집종 分化의 첫 번째 소생인 사내종 再右와 사내종 守萬이 良妻 金召史 사이에서 두 번째 소생인 助是 등 두 종을 별급하니 이를 오래도록 농사지으며 부리라고 하였다.

말미에는 財主인 조모 조씨의 사각 인장이 날인되어 있고, 이 문서를 작성한 필집은 아들인 興建이 맡아 着名하였다.

최주진은 百弗庵 崔興遠의 아들로, 이 집안의 족보에 의하면 이 문서가 작성된 다음해에 결국 세상을 떠났다.

문서에 ‘上之38年辛巳’라고 하였으나 영조 38년의 간지는 壬午로 1762년이며, 신사년은 그 한 해 앞인 1761년으로 영조 37년이다. 여기서는 간지를 따라 1761년으로 표기하였다.

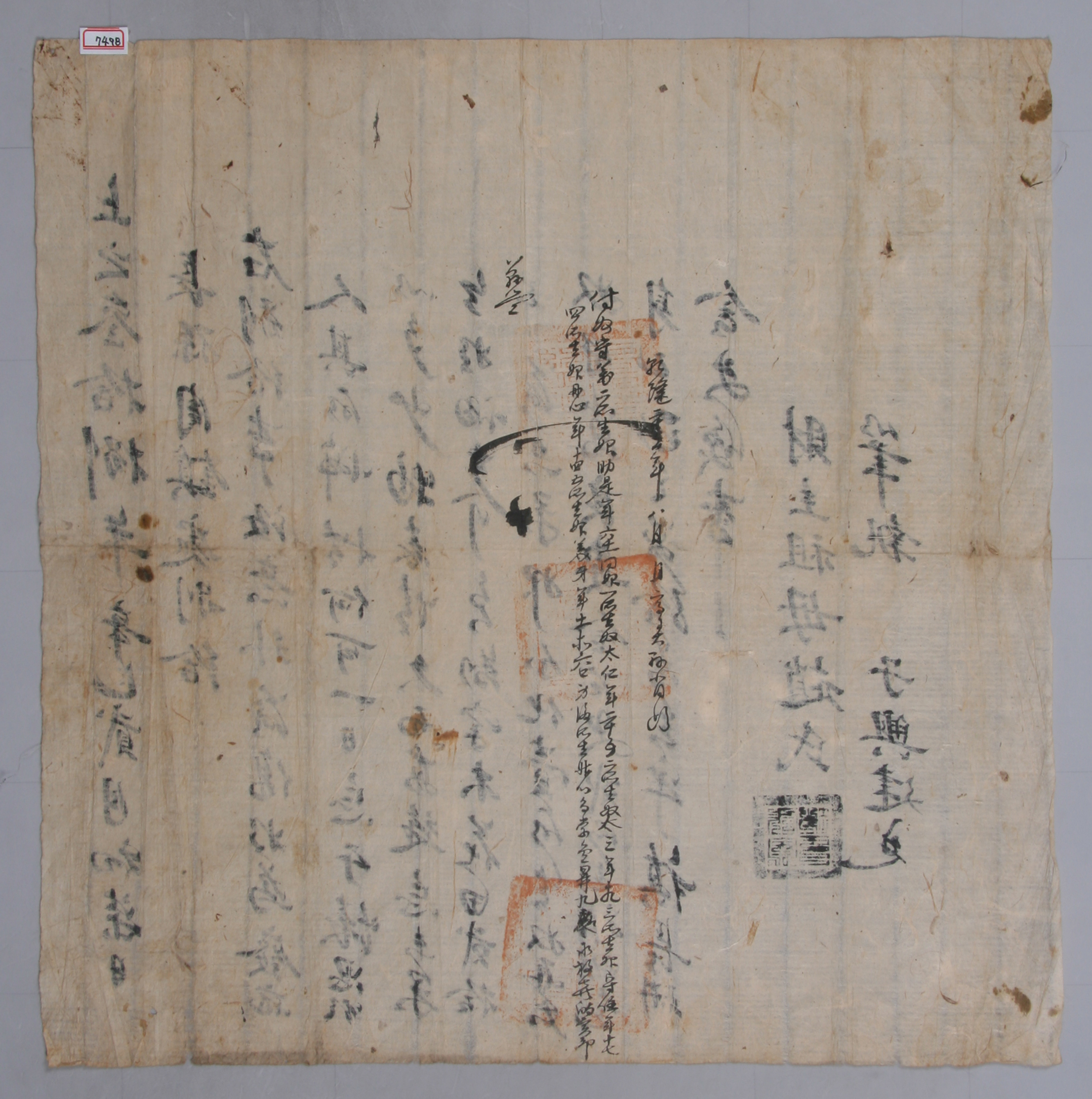

이 별급문기의 뒷면에는 1763년(영조 39) 8월 高灵縣監의 背脫이 첨부되어 있다. 배탈이란 문서 앞부분에 있는 내용 중에 변동이 있을 경우 이를 뒷면에 기록하여 제외하는 것을 말한다.

앞 부분에 있는 사내종 수만의 두 번째 소생인 계집종 助是(61)와 그의 첫 번째 소생인 사내종 太仁(25), 두 번째 소생인 사내종 太三(19), 세 번째 소생인 계집종 守任(17), 네 번째 소생인 계집종 丹心(14), 다섯 번째 소생인 美牙(11) 등 모두 6구를 幼學 金昇九에게 영영 방매하였음을 확인하는 문서이다.

계집종 조시는 조모 조씨가 최주진에게 별급한 종으로 앞 장의 문서에 나타나 있다. 그러나 그의 소생들은 표시되어 있지 않았는데 배탈하는 이 문서에 나타난다.

고령현감의 서압이 있으며 官印이 2개 찍혀있다. 최주진이 살았던 곳은 대구광역시부에 속해 있었는데, 이 문서는 고령현에서 작성된 것이 이채롭다. 이 노비들을 사들인 김승구가 고령에 거주하는 사람인 때문으로 보인다.

자료적 가치

별급문기는 분재기의 한 유형이며, 분재기란 노비와 토지 등 재산을 상속하는 문서이다. 그 양도 상당하다. 분재기 작성의 주체가 대부분이 양반이고, 상속의 내용이 토지와 노비, 가옥 등이라는 점에서 우선 개별 양반가문의 토지와 노비 또는 가옥 등의 소유 규모와 그것의 추이, 재산의 형성과정과 가문의 부침 등을 살필 수 있다는 점에서 자료적인 가치가 아주 크다. 그리고 분재기가 재산상속의 문서라는 점에서 조선시대 가족관계와 재산상속제도의 특징과 변화 등을 살필 수 있다. 특히 이 별급문기는 별급의 사유와 별급의 내용 등을 구체적으로 살필 수 있는 자료이다.

『慶北地方古文書集成(연구편)』, 李樹健, 영남대학교 출판부, 1981

『韓國古文書硏究』(增補版), 崔承熙, 지식산업사, 1989

『조선시대 재산상속과 가족』, 文叔子, 경인문화사, 2004

오덕훈,심수철