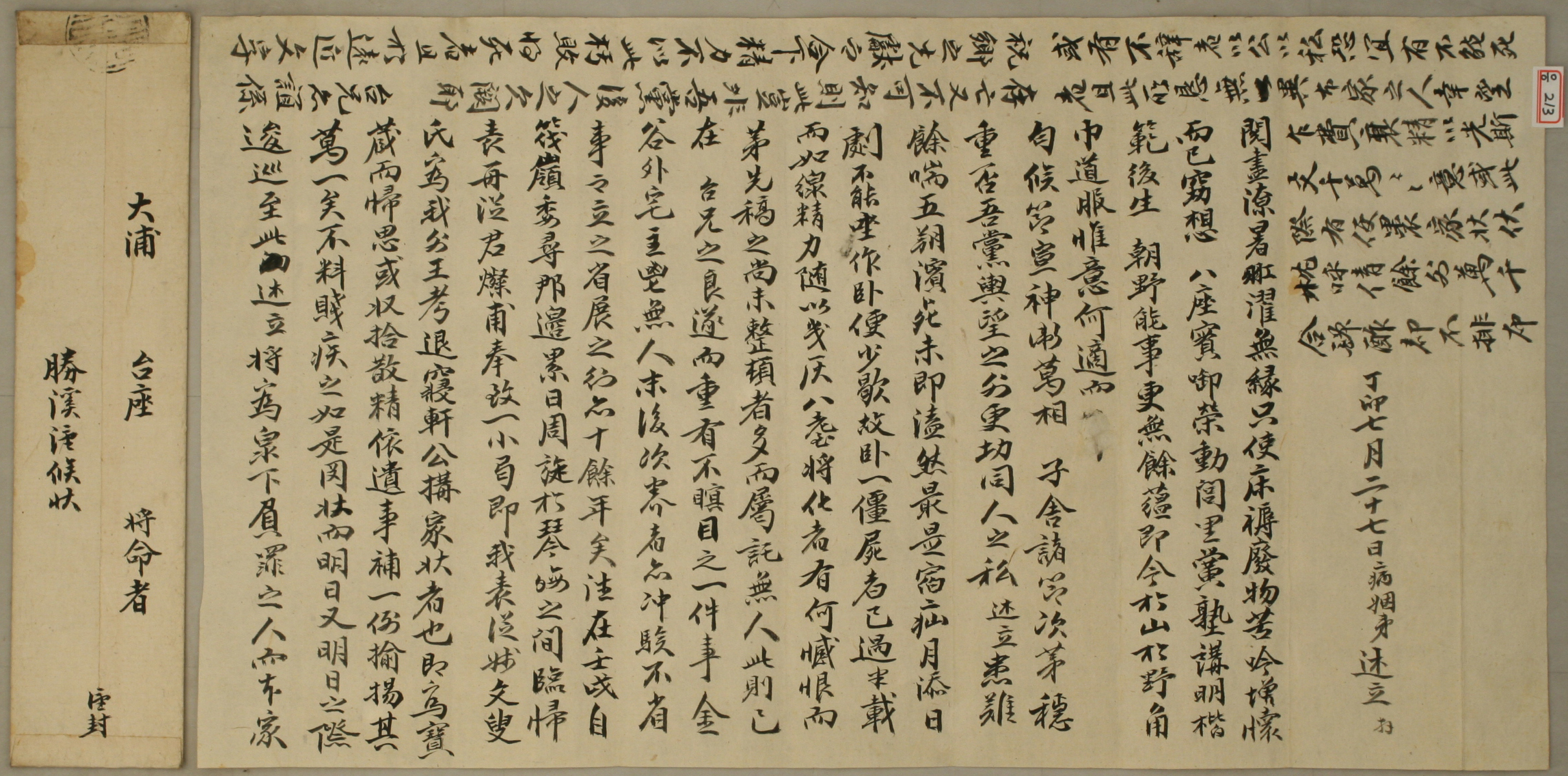

1867년(고종 4) 인제(姻弟) 조술립(趙述立)이 대포(大浦)의 응와(凝窩) 이원조(李源祚)에게 선고(先稿)를 손보아 주기를 바란다는 내용의 서찰.

내용 및 특징

1867년(고종 4) 인제(姻弟) 조술립(趙述立)이 대포(大浦)의 응와(凝窩) 이원조(李源祚)에게 선고(先稿)를 손보아 주기를 바란다는 내용의 서찰이다. 장마철을 다보내고도 생기가 발동하지 않고 다만 자리에 누워 폐인이 되어 고통스러워하고 있다고 하였다. 상대가 팔좌(八座 : 판서)의 직함으로 서당에서 강명(講明)하면서 후학들의 모범이 되니 조야(朝野)에 남은 온축됨이 없다고 하면서 상대의 안부를 물었다. 자신의 당(黨)의 여망 외에도 같은 뜻을 가진 사람들의 사사로움에 더 절실하다고 하였다. 술립(述立)은 환난으로 다섯 달을 거의 죽다가 살아났는데 오래된 산증(疝症)이 날로 달로 더하여 앉지도 눕지도 못하다가 조금 나아 거의 시체나 다름없이 반달을 지냈다고 하였다. 지금은 거의 실낱같은 정력(精力)으로 80살의 노인이 죽은들 무슨 유감이 있을까 만 선고(先稿)가 아직 정리되지 않은 부분이 많아 부탁할 사람이 없었는데 이 일은 이미 상대가 일을 잘 마무리해주는 데 달려 있으니 거듭 눈을 감지 못하는 하나의 일이라고 하였다. 금곡(金谷)의 외가에는 제사를 드릴 사람이 없어 양자를 들였는데 제사를 돌보지 않아 자신이 성묘를 한지 10여년이나 되었다고 하였다. 그런데 지난 임술(壬戌)년에 벌령(筏嶺)에서 일부러 이곳에 찾아온 지 여러 날 지내면서 금회(琴晦)와 만나게 해주었고 돌아올 때는 표재종(表再從) 찬보(燦甫)가 작은 책을 주니 이것은 바로 퇴침헌공(退寢軒公 : 趙聖然)이 역은 가장(家狀)이었다고 한다. 이를 보배처럼 보관하고 돌아와 잘 수습하고 예에 따라 보충하여 만에 하나라도 드러내었다. 그러나 생각지도 못하게 자신이 병이 들어 하루하루 미루다가 이지경이 이르렀으니 자신은 죽은 뒤 죄인이 될 것이라고 하였다. 또 본가의 존망 역시 알지 못하니 후인들의 죄송함이 아니겠는가라고 하였다. 상대 역시 자신들의 집안과 관련이 되었으니 이 문적을 썩게 하지 않을 것이라고 하면서 가장(家狀)을 싸서 보냈다. 끝에 자신이 병으로 글을 쓰지 못하여 대신 쓰게 한다는 뜻의 천초(倩草)란 단어가 보인다.

『응와집(응와집)』에 퇴침헌공에 관한「처사매은조공묘갈명(處士梅隱趙公墓碣銘)」을 지은 것으로 보아 조술립의 간청을 들어준 것으로 보인다.

자료적 가치

이 간찰을 통해 당시 조술립(趙述立)이 이원조에게 자신의 선고(先稿)를 부탁한 사실을 알 수가 있다.

「凝窩年譜」, 이원조, 『凝窩全集』,여강출판사, 1986

「凝窩 李源祚 先生 生平事蹟考」, 이세동, 『동방한문학12집』,동방한문학회, 1996

이원조, 『凝窩全集』,여강출판사, 1986

1차 집필자 : 박상수, 2차 집필자 : 김상환