1865년(고종2) 4월 28일, 시생(侍生) 남희중(南羲重)이 응와(凝窩) 이원조(李源祚, 1792~1871)에게 회연서원(檜淵書院)의 백일장(白日場)에 가는 지를 묻고, 아울러 환정(還政)의 일은 편리하게 잘되었으니, 향회(鄕會)에서 설명을 해달라고 보낸 간찰.

내용 및 특징

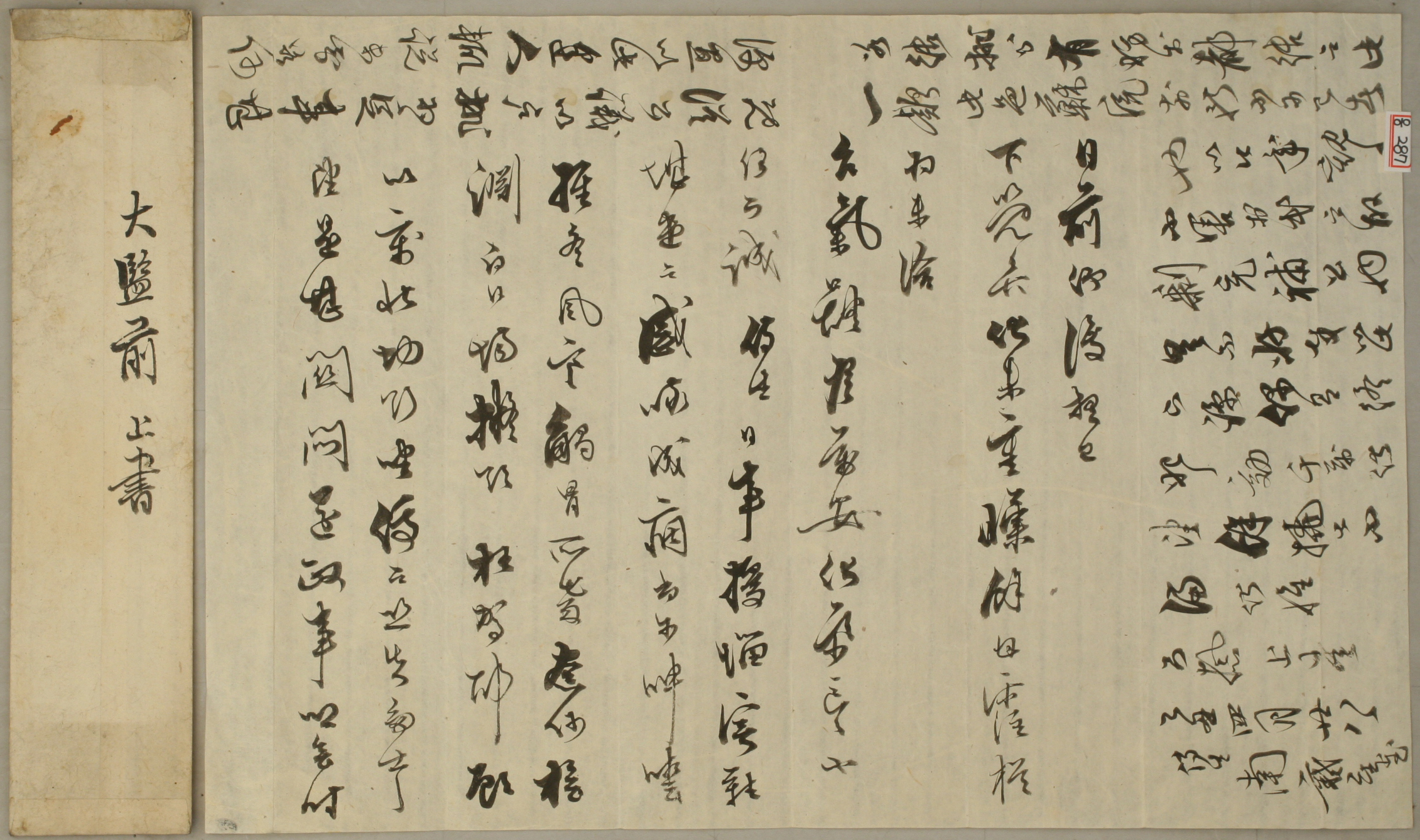

1865년(고종2) 4월 28일, 시생(侍生) 남희중(南羲重)이 응와(凝窩) 이원조(李源祚, 1792~1871)에게 보낸 간찰이다. 피봉에 ‘大監前 上書’라고 기록되어 있어서 수취자가 누구인지 명확하지 않다. 그러나 ‘대감’이라는 호칭은 정이품 이상의 벼슬아치를 높여 부르는 말이다. 이원조는 1865년 1월에 한성판윤(漢城判尹)을 지냈는데, 한성판윤은 정2품의 품계이니, 수취자가 이원조라는 것을 알 수 있다.

그리고 서찰 내용으로 봐서 남희중은 한 고을을 다스리는 목민관인 듯하다. 고종실록1865년(고종2) 4월 2일 기사에 “성주 목사(星州牧使)남희중과 상주 목사(尙州牧使)조영화(趙永和)에게 가자(加資)하도록 명(命)하였다.”라는 기사가 보인다. 이는 고을을 다스리는데 공이 있는 그에게 정3품 통정대부(通政大夫) 이상의 품계(品階)를 올리라는 명이다. 이 사실을 통해 이 당시 그는 성주목사였다는 것을 짐작할 수 있다.

남희중은 가뭄으로 초목이 시들던 나머지 단비는 내렸지만, 오히려 미흡하다며 당시의 기후를 전하고, 자신은 겨울에 찬바람을 쐰 나머지 감기와 기침이 고질병이 되어 신음하고 있다고 자신의 건강을 전한다.

그는 이원조에게 회연서원(檜淵書院)의 백일장(白日場)에 가는지를 물었다. 그리고 자신의 처지를 돌아보면 참가할 수 없는데, 많은 선비의 신망을 잃을까? 고민스럽다고 하였다. 또한 환정(還政)의 일은 향회(鄕會)를 할 때, 편리하고 마땅하게 처리되고 있으니, 참가한 사람에게 잘 설명해 달라고 전한다.

끝으로, 결배(結排)한다면 도결(都結)에는 방해가 있을 것이나, 이 한 조목은 이 읍이 완전히 소생하기 전에는 결단코 그만둘 수 없다고 하고, 또 올해로 본다면 백성에게는 해가 되지 않고 여분(餘分)을 거두어 공납(公納)으로서 충당하게 될 것이니, 어찌 좋지 않겠느냐고 하였다.

자료적 가치

이 간찰을 통해 남희중(南羲重)이 성주(星州)를 다스림에 얼마나 고심하는지, 또 백성을 얼마나 생각하는지를 알 수 있다. 다시 말하면, 지방 목민관의 삶과 고뇌가 고스란히 잘 나타나 있다는 자료라고 할 수 있다.

「凝窩先生年譜」, 이원조, 『凝窩全集』, 여강출판사, 1986

「凝窩 李源祚 先生 生平事蹟考」, 이세동, 『동방한문학12집』, 동방한문학회, 1996

1차 집필자: 황동권 , 2차 집필자 : 김상환