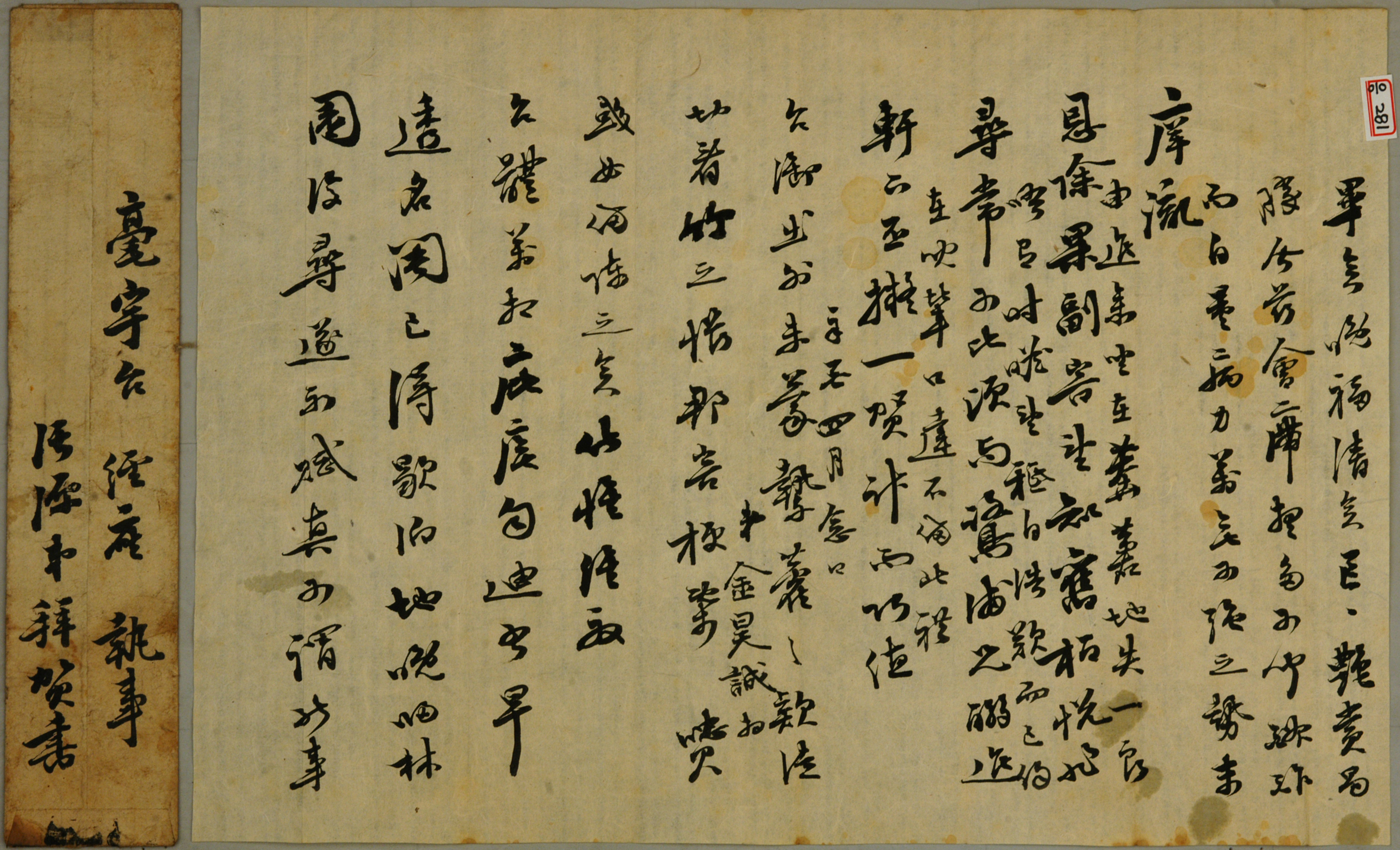

1861년(철종12) 4월 20일에 아우[弟] 김호성(金昊誠, 1791~?)이 호우(毫宇) 이원조(李源祚, 1792~1871)에게 아드님이 벼슬에 제수 된 것을 축하하고, 아울러 병든 몸으로 모임에 참석하지 못한 아쉬움을 토로한 간찰

내용 및 특징

1861년(철종12) 4월 20일에 아우[弟] 김호성(金昊誠)이 호우(毫宇) 이원조(李源祚)에게 보낸 간찰이다.

김호성은 수취자의 맏아들 이정상(李鼎相)이 성균관(成均館)에서 수학하던 차에 벼슬에 제수된 것을 축하하며, 또한 지난번에 노포(鷺浦)형과 한바탕 축하할 계획이었지만, 대감이 외출하여 만나지 못해 아쉽다고 하였다. 이정상의 묘갈명을 살펴보면, 그는 1859년(철종10)에 성균관에서 수학하였고, 이듬해 1860년(철종11)에 장릉참봉(莊陵參奉)에 제수되었다. 따라서 아마도 이정상이 장릉참봉에 제수된 일을 축하하려는 듯하다.

김호성은 이원조가 젊어서는 명예의 관문을 뚫었고, 만년에는 임원(林圓)으로 돌아가 「수초부(遂初賦)」를 찾았으니, 만년의 복이 맑다고 할 수 있다며 부러움을 표출하였다. 「수초부(遂初賦)」는 산림에 은거하려는 처음의 뜻을 이루는 내용으로 구성되어 있는 작품으로, 관직을 버리고 시골로 내려가는 것을 의미한다. 끝으로 모임에서 수작(酬酌)할 일이 많은데, 병든 몸으로 갈 형편이 되지 못하니, 크게 탄식할 뿐이라고 만나지 못하는 아쉬움을 토로하였다.

자료적 가치

간찰(簡札)은 고대부터 지금까지 다양한 계층에서 사용하고 있다. 그 내용은 자신의 감정이나 사고 등을 솔직하게 표현하는 것이어서 인간사의 모든 것을 담고 있다.

「莊陵參奉星山李公墓碣銘」, 장복추, 『사미헌문집』

「凝窩先生年譜」, 이원조, 『凝窩全集』, 여강출판사, 1986

「凝窩 李源祚 先生 生平事蹟考」, 이세동, 동방한문학12집』, 동방한문학회, 1996

1차 집필자: 황동권 , 2차 집필자 : 김상환