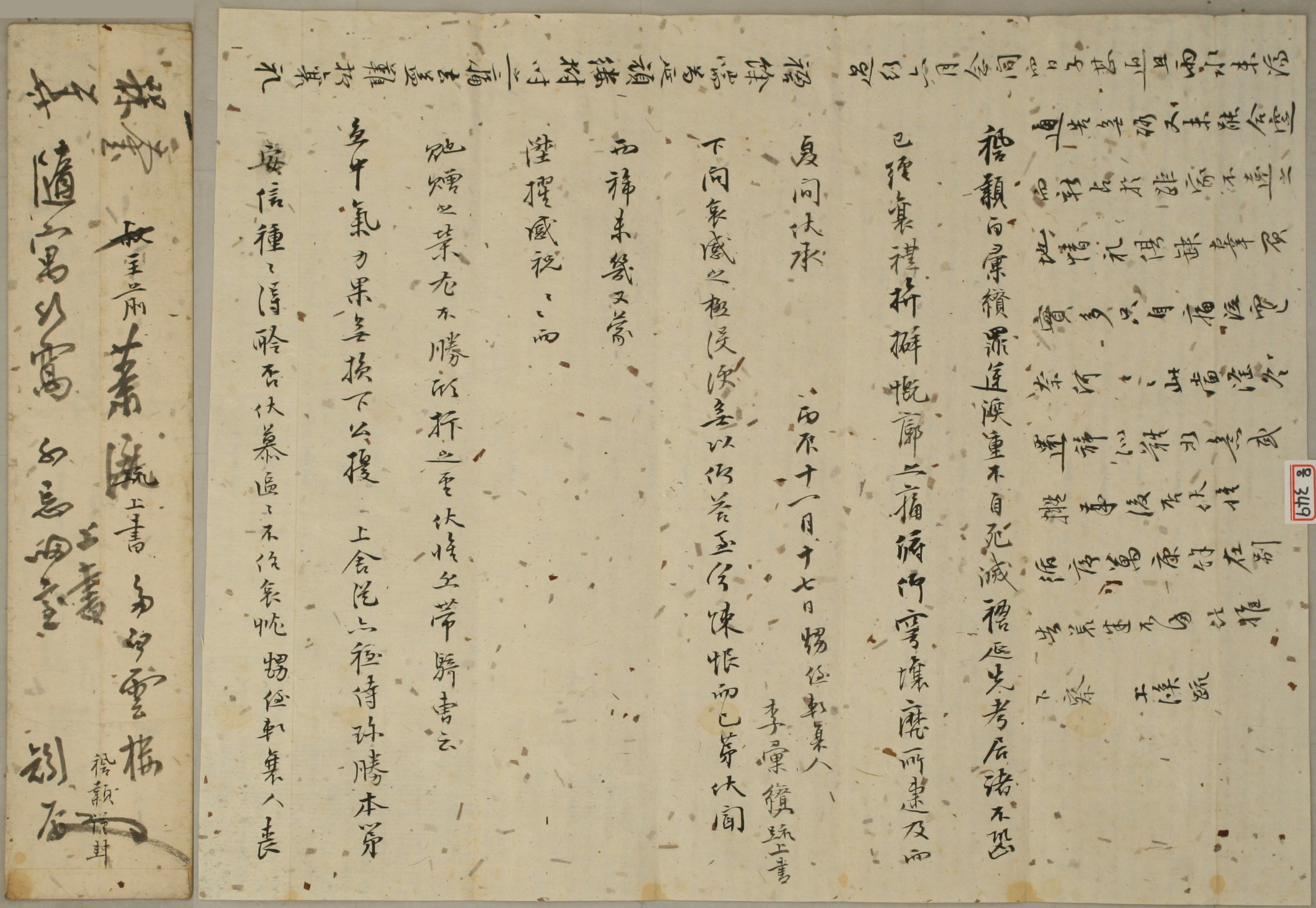

1856년(철종7)이휘찬(李彙纘)이 응와(凝窩) 이원조(李源祚, 1792~1871)에게 보낸 간찰로 선고(先考)의 상(喪) 때문에 힘든 삶을 이어가는 자신의 심정을 읊고, 이원조가 병조 참판(兵曹參判)에 제수(除授)된 것을 축하는 내용.

내용 및 특징

1856년(철종7)이휘찬(李彙纘)이 응와(凝窩) 이원조(李源祚, 1792~1871)에게 보낸 간찰이다. 이휘찬은 자신을 생질이라고 하였는데, 자세하게 상고할 수 없다.

그는 선고(先考)의 상을 당하고 나서 얼마 전에 장례를 지냈는데, 비통한 심정을 비할 바가 없다고 하였다. 그리고 여름에 위장을 받고 인편이 없어 답장을 하지 못하여 매우 죄송하다고 하였다.

서울에서의 벼슬살이가 얼마 되지 않았는데, 승진 발탁되고 이증(貽贈 : 추증)의 영광이 있으니 매우 축하한다고 전한다. 그리고 기조(騎曹: 병조)에서 근무하신다고 하는데 기력은 괜찮은지를 물었다. 『연보』를 보면, 이원조는 1856년(철종7) 10월에 병조 참판(兵曹參判)에 제수되었음을 알 수 있다.

그는 선고의 장례가 6월 20일 사이에 행해졌으나 시간이 촉박하고 비가 그치지 않아서 장례 날짜를 통고할 길이 없었다고 전한다. 묘를 합장하지 못하고 집에서 멀지 않은 곳에 새로 묘를 썼는데, 인정과 예의를 모두 갖추지 못했으니 은혜를 저버림이 많아 애통할 뿐이라고 전한다.

자료적 가치

간찰(簡札)은 서찰(書札)·편지(便紙)·간독(簡牘)·서간(書簡)·척독(尺牘) 등 다양한 이름으로 불리며 고대부터 지금까지 다양한 계층에서 사용하고 있다. 그 내용은 자신의 감정이나 사고 등을 솔직하게 표현하는 것이어서 인간사의 모든 것을 담고 있다.

「凝窩先生年譜」,『凝窩全集』, 이원조, 여강출판사, 1986

『응와 이원조의 삶과 학문』, 경상북도대학교 퇴계연구소, 역락, 2006

1차 집필자: 황동권 , 2차 집필자 : 김상환