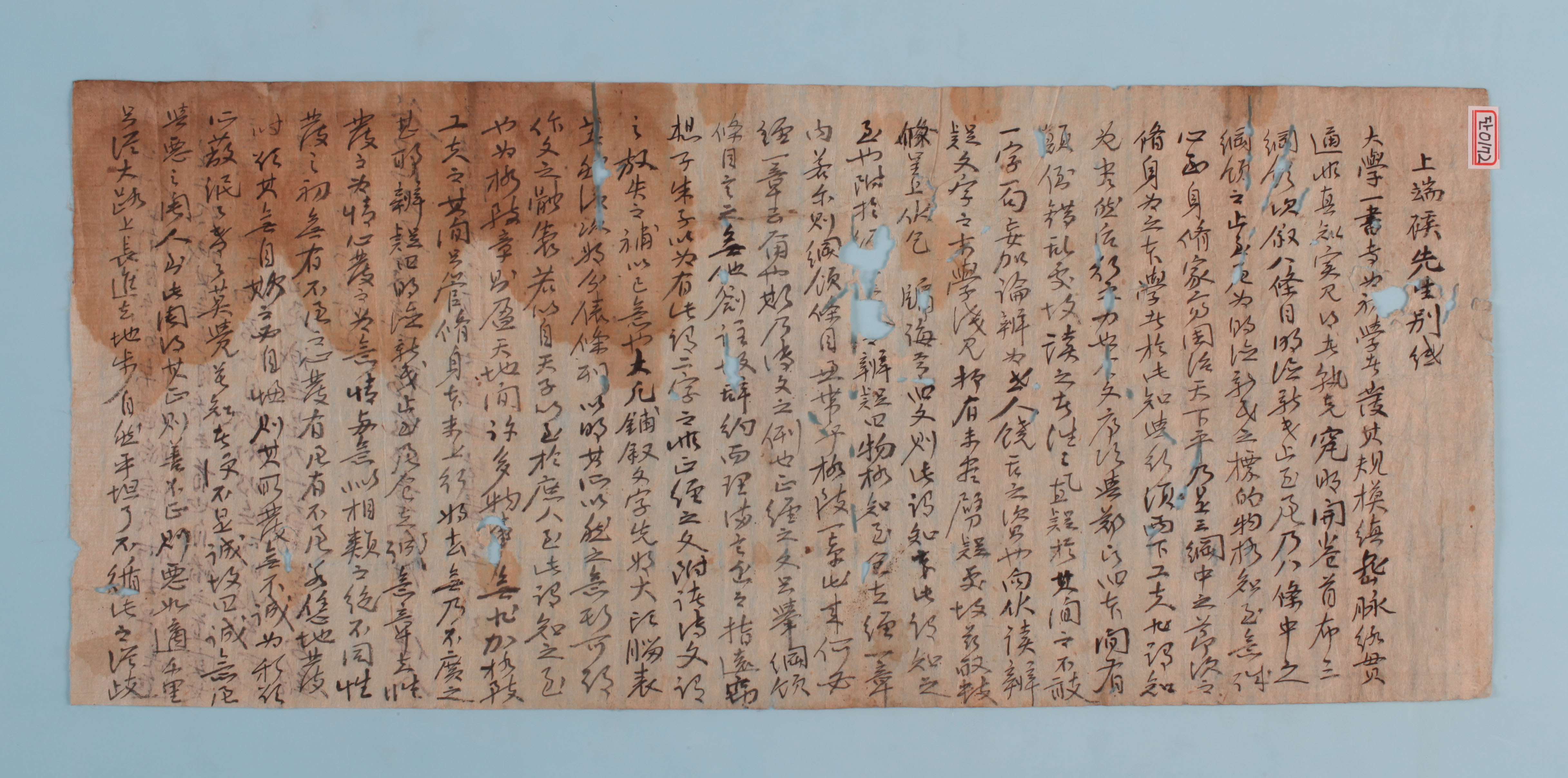

미상이 쓴 단계 김인섭에게 보낸 편지의 별지로, 『대학』의 내용에 대하여 묻는 問目

내용 및 특징

날짜와 발신자가 표시되지 않은, 단계(端磎) 김인섭(金麟燮)(1827~1903)에게 보낸 편지의 별지로, 『대학』의 내용에 대하여 묻는 問目이다. 『대학』의 본문 차서(次序)가 정현(鄭玄)의 구본과 비교할 때 앞뒤가 바뀌거나 뒤섞인 부분이 있어서, 읽고 왕왕 의심스러워하는 이들이 있었지만 함부로 말을 꺼내지 못했기 때문에 세인들의 수많은 논란을 부른 측면이 있음을 전제하면서, 이러한 의문점을 논변한 『대학변의(大學辨疑)』를 읽고 이해되지 않는 내용에 대하여 설명을 요청하는 내용이다.

『대학』은 오로지 초학자를 위한 지침서인데, 그 규모가 치밀하고 논리가 수미일관하지만 참으로 알고 실제로 이해한 사람이 아니라면, 첫머리를 열면서 세 가지 강령을 배치하고 다음으로 여덟 조목을 서술하였는데, 이는 『대학』의 치밀한 구성과 논리 전개의 측면에서 의의를 밝힘과 아울러, 이러한 구성과 의의는 ‘지(知)’와 ‘행(行)’ 양 면을 동시에 공부해 나가야 하는 것이지, 앎[知]을 다한 이후에 행함[行]에 힘쓰는 것이 아니라는 점이 초학자들에게 있어서 간과되기 쉽다는 점을 환기하였다. 이어서, 구본에 있는 “이를 일러 근본을 안다는 것이니, 이를 일러 앎이 지극한 것이라 한다.[此謂知本 此謂知之至也]”라는 말을 주자는 『대학장구』에서 이 구절을 전(傳)의 5장에 편차하고, ‘此謂知本’을 정자(程子)의 말을 빌어 연문(衍文)이라 하였으며, ‘此謂知之至也’는 “이 문구(文句) 위에 별도로 궐문(闕文)이 있을 것이다.” 하고 보망장(補亡章)을 지은 사실과 관련하여 『대학변의』가 제시하고 있는 견해에 반대의사를 표명하면서, 이러한 문제에 대해 가르침을 달라고 하였다.

문서가 뒤편에까지 이어지면, 마지막에 “答曰,~”하고 이에 답한 내용이 간략히 붙어 있는데, 이로보아 이는 나중에 초록한 문서로 보인다.

자료적 가치

『慶南文化硏究』24집,「진주 지역 문집의 현황과 그 의미」, 이상필, 경상남도문화연구소 2003

『남명학파의 형성과 전개』, 이상필, 와우[예맥커뮤니케이션] 2005.

『晋陽續誌』, 성여신, 남명학고문헌시스템

『端磎集』, 김인섭, 남명학고문헌시스템

『琴臯集』, 성석근, 남명학고문헌시스템

1차 집필자: 김남규, 2차 집필자: 오덕훈